La débâcle du régime et la fuite de Barre laissent la capitale et la majeure partie du pays divisées entre les différents groupes armés qui tentent d’asseoir leur autorité sur les régions ou les zones qu’ils contrôlent. Ils s’allient, s’affrontent et se réconcilient dans leur volonté de prendre le pouvoir central ou de s’affirmer, de se défendre, dans le nouveau jeu politique. Avec la marginalisation des Darod, démographiquement les plus nombreux, les Hawiye deviennent la pierre angulaire de la guerre civile. Entre combats, misère et conflits, le quotidien de la population est aussi fait de débrouilles et d’entraide qui assurent la survie.

Guerre civile & effondrement de l’État

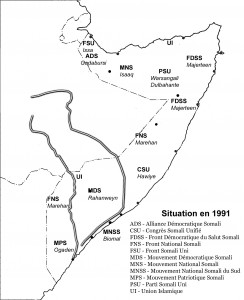

Les notables et les commerçants Hawiye de Mogadiscio qui soutenaient jusque-là le régime, voyant le vent tourner, s’en désolidarisent progressivement. Après une tentative malheureuse de contestation pacifique en juin 1990 par un « Manifeste », ces riches urbains se rapprochent du CSU et permettent ainsi l’entrée des combattants dans la capitale. Le 29 janvier 1991, Ali Mahdi Mohammed, un homme d’affaires de Mogadiscio, issu du clan Abgal des Hawiye et soutenu par la bourgeoisie urbaine de son clan, est désigné président provisoire de la Somalie par ses appuis dans le CSU. Cette décision est largement contestée, même au sein de son mouvement. Soutenu par les commerçants du clan Habar Gedir des Hawiye dont il est issu, Mohammed Farah Hassan Aïdid, ancien ambassadeur en Inde et chef de la branche militaire de ce mouvement, ne veut pas être réduit à devenir le bras armé de la bourgeoisie de Mogadiscio. Depuis les deux dernières années, l’affluence de populations du centre du pays et de la mésopotamie a changé l’équilibre démographique et économique de la ville. Le pouvoir des Hawiye Abgal est quelque peu mis à mal par l’arrivée des Hawiye Habar Gedir dont l’un des lignages – les Saad – s’imposent petit à petit dans le commerce local. L’opposition est telle que le CSU éclate en deux factions, celle de Mahdi et celle d’Aïdid, que dorénavant on distingue par les sigles CSU/Mahdi et CSU/Aïdid. Ali Mahdi appelle les combattants et les réfugiés à rentrer dans leur région d’origine. Le pouvoir que chacune des factions exerce se maintient par la militarisation et les multiples appuis qu’elles ont parmi tous les autres clans urbains – minoritaires – des Hawiye. La population, les réfugiés et les combattants investissent progressivement tous les espaces et les bâtiments publics, même en ruines.

Les intrigues politiques et les combats entre les factions du CSU soudent l’alliance fragile du nord – entre le MNS des Isaaq, l’ADS des Gadabursi, le FSU des Issa et le PSU des Dulbahante et des Warsangali – qui le 18 mai 1991 proclame l’indépendance de la République du Somaliland, dans les frontières de l’ex-colonie britannique. Ali Mahdi est confirmé dans sa fonction de président en juillet et forme un gouvernement multi-clanique en octobre. Mais seuls ses alliés au sein du CSU et de quelques groupes armés, ses relais parmi les milieux d’affaires et les politiciens de l’ancienne métropole italienne, reconnaissent sa légitimité. Une ambassade italienne est même ouverte à Mogadiscio. Entre novembre 1991 et mars 1992, les combats entre les deux factions du CSU pour le contrôle de Mogadiscio font environ 14 000 morts et 27 000 blessés parmi la population et les combattants. L’accord de cessez-le-feu du début du mois de mars entérine le partage de la ville entre le sud, sous le contrôle du CSU/Aïdid, et le nord, du CSU/Mahdi, séparés par un no man’s land en ruine. La division entre les deux factions ne se fait pas sur un critère clanique mais sur une fragmentation entre sous-clans et lignages. Ainsi chacune n’hésite pas à s’allier avec des organisations d’autres clans, ou de sous-clans, pour s’affronter l’une à l’autre. Ceci dans une logique d’alliances politiques et militaires, bien plus que dans une dynamique traditionnelle de solidarité clanique. Les divisions au sein du CSU sont de différentes natures : aux intérêts économiques divergents, s’ajoute la question du sort des membres de l’ancien régime et des clans Darod, ainsi que celle du Somaliland. Les divergences ne vont pas jusqu’à ruiner le commerce, qui profite aux deux. Par exemple, les grands marchés de Mogadiscio et les quelques commerçants Marehan n’ont pas subi les purges anti-Darod que les autres quartiers de la ville ont connues ! Le CSU/Mahdi ne parvient pas à prendre pied dans le nord-est du pays où ses combattants – avec l’aide de quelques islamistes – se heurtent aux Majerteen du FDSS. Dans le sud, le CSU/Aïdid fait alliance avec le Mouvement National Somali du Sud (MNSS) – composé de Biomal, de Isaaq et de Majerteen – dans la région du bas-Shabele. Les Ogaden du MPS fusionnent avec le CSU/Aïdid pour former l’Alliance Nationale Somali (ANS). Ces accords et ceux passés avec les Rahanweyn du MDS permettent à cette coalition de chasser les derniers alliés Marehan et Majerteen de l’ex-pouvoir, réunis au sein du Front National Somali (FNS) : Siad Barre est contraint de fuir et obtient l’asile politique au Kenya en mai 1992 – il meurt trois ans plus tard au Nigeria. Cette avancée vers le sud du CSU/Aïdid et ses alliés chasse plus de 100 000 Darod et Marehan vers le Kenya voisin. Au prétexte d’être assimilés aux clans liés à l’ex-pouvoir, des milliers d’autres sont tués ou dépouillés de leurs biens.

L’arrivée des groupes de combattants dans les différentes villes amène les bandes de jeunes à se positionner dans le subtil jeu politique des alliances. Beaucoup de jeunes urbains se mêlent aux nouveaux arrivants, plutôt ruraux, qui réintroduisent des visions et des démarches plus claniques, plus traditionnelles. Les milices qui se forment et les massacres de populations des différents clans Darod encore dans la capitale en sont la démonstration. À Mogadiscio, des bandes de mooryaan et les combattants du CSU pillent tout ce qu’ils peuvent. Habitués à voler des véhicules, les jeunes urbains en revendent aux combattants. La plupart des milices se dotent de véhicules 4×4 sur lesquels une arme de gros calibre sans recul est montée, une grande part de l’imagerie sur la situation somalienne. Les combattants ou les jeunes urbains de ces milices vivent des ressources que leurs clans leur assurent. Chaque clan, chaque sous-clan finance la sienne. Après la chute du régime de Barre et la disparition de cet ennemi commun, les affrontements et les divisions se multiplient. Les alliances qui se nouent entre ces milices, les mouvements armés et les bandes de jeunes se font et se défont. Les notables et les commerçants qui les financent ne les contrôlent pas véritablement mais en tirent profit, et parfois certaines leur échappent entièrement. Les milices vivent du pillage et de la revente des marchandises sur le marché, via les commerçants liés à leur clan ou leur sous-clan. Évidemment, tous les jeunes urbains, mooryaan ou pas, ne rejoignent pas les milices claniques ou les groupes de combattants. Le début de la guerre civile et les dégâts qu’elle a causés à la population de Mogadiscio font que les maisons collectives se raréfient. Des jeunes s’organisent toujours entre membres du même quartier mais chacun.e est sommé de prendre parti pour tel ou tel camp, pour tel ou tel clan. Ils sont de ceux qui régulièrement pillent les magasins, participent aux émeutes et se heurtent finalement aux combattants – quelle que soit la faction – qui maintenant se considèrent légitimes à incarner et rétablir l’ordre social. Quelques-uns profitent de l’effondrement de l’État somalien pour quitter Mogadiscio et investir des fermes dans l’arrière-pays, avec l’aide d’agriculteurs locaux pour les initier aux méthodes agricoles. Dans le nord, des day-day s’associent au MNS puis, après l’indépendance du Somaliland, sont démobilisés via des projets de scolarisation, de formation ou d’intégration dans les nouvelles forces de l’ordre. Dans le nord-est, des jirri et des dhafoor-qiiq – dont certains étaient des vétérans du FDSS – se rapprochent de ce dernier. Finalement, une grosse partie des jeunes mooryaan de Mogadiscio vont être les combattants des chefs de clans, des hommes d’affaires et de leurs commerces fructueux, puis par la suite des tribunaux islamiques.

Tous les mouvements actifs entre 1990 et 1992 ont joué le jeu des alliances et des ruptures dans les équilibres fragiles entre les deux factions du CSU. Dans Mogadiscio, les combattants de cette organisation s’allient, se heurtent ou s’opposent à des milices autonomes – telle celle dite Ashamud, qui signifie « mélangés », composée de Hawiye, de Isaaq et de Darod –, à des milices claniques ou populaires dans certains quartiers, ou encore aux groupes de jeunes urbains armés. L’hégémonie politique et militaire des factions du CSU dans les zones qu’elles occupent se traduit par des affrontements constants pour le contrôle des ressources économiques et stratégiques et la mise au pas d’une population qui tente de s’organiser et de survivre à cette situation de guerre civile. Après s’être installés, puis avoir pillé la ville et s’être acharnés sur une partie des habitants, les combattants peinent à pacifier et sécuriser leur périmètre. Dans le nord de la capitale, sous le contrôle du CSU/Mahdi, les premiers tribunaux islamiques sont mis en place dans le but d’assurer une forme de justice et ainsi rétablir un ordre social dont les miliciens sont le bras armé, le CSU la direction politique, et les élites économiques les trésoriers. Avec en toile de fond la Libye de Kadhafi et quelques pays de la péninsule arabique qui sont devenus incontournables par le soutien économique et/ou politique qu’ils apportent à différents groupes armés.

Début 1992, les logiques de guerre civile et de fragmentation sont telles qu’elles renforcent un retour vers des conceptions très claniques de la politique où chaque clan possède dorénavant son parti et sa propre milice armée. Les exactions, les violences et le nombre de morts sont tels qu’ils échappent aux mécanismes traditionnels de régulation des conflits, insuffisants à régler les différends. Par exemple les Habar Gedir mettent en place en mars 1992 des comités représentant différents groupes sociaux (femmes, intellectuels, anciens et responsables du CSU) afin de trouver un accord fixant le montant du prix du sang, quelle que soit l’origine de la victime ou de l’assassin, pour éviter l’éclatement complet du clan. Cet accord s’étend aussi à quelques autres clans. Les jeunes combattants ou les néo-urbains sont appelés, sans succès, à « retourner » sur le territoire de leur clan… À tous les mouvements politique précédemment indiqués, il faut ajouter l’Organisation Muke Africaine de Somalie (OMAS) dans laquelle se regroupent les Bantou du sud qui, depuis 1990, sont chassés par la fuite des clans Darod ou les affrontements entre factions rivales du MPS qui les incorporent de force. Depuis 1991 ils sont sur la ligne de front entre les combattants du CSU et du FNS. Si les combats opposent parfois des visions politiques différentes ou des intérêts claniques divergents, les Bantou et les groupes castés restent des cibles privilégiées des attaques et des préjugés qui font l’unanimité contre eux… En 1988 un responsable d’une milice clanique apparentée à des groupes castés est abattu par le MNS et en 1990 le CSU assassine un autre responsable d’une milice identique. Des exilés à Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis (EAU) créent courant 1991 un mouvement non-armé, les Racines Somali Unies (RSU), dont le but est de faire reconnaître un statut de minorités en danger pour les groupes castés en Somalie

Début 1992, les logiques de guerre civile et de fragmentation sont telles qu’elles renforcent un retour vers des conceptions très claniques de la politique où chaque clan possède dorénavant son parti et sa propre milice armée. Les exactions, les violences et le nombre de morts sont tels qu’ils échappent aux mécanismes traditionnels de régulation des conflits, insuffisants à régler les différends. Par exemple les Habar Gedir mettent en place en mars 1992 des comités représentant différents groupes sociaux (femmes, intellectuels, anciens et responsables du CSU) afin de trouver un accord fixant le montant du prix du sang, quelle que soit l’origine de la victime ou de l’assassin, pour éviter l’éclatement complet du clan. Cet accord s’étend aussi à quelques autres clans. Les jeunes combattants ou les néo-urbains sont appelés, sans succès, à « retourner » sur le territoire de leur clan… À tous les mouvements politique précédemment indiqués, il faut ajouter l’Organisation Muke Africaine de Somalie (OMAS) dans laquelle se regroupent les Bantou du sud qui, depuis 1990, sont chassés par la fuite des clans Darod ou les affrontements entre factions rivales du MPS qui les incorporent de force. Depuis 1991 ils sont sur la ligne de front entre les combattants du CSU et du FNS. Si les combats opposent parfois des visions politiques différentes ou des intérêts claniques divergents, les Bantou et les groupes castés restent des cibles privilégiées des attaques et des préjugés qui font l’unanimité contre eux… En 1988 un responsable d’une milice clanique apparentée à des groupes castés est abattu par le MNS et en 1990 le CSU assassine un autre responsable d’une milice identique. Des exilés à Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis (EAU) créent courant 1991 un mouvement non-armé, les Racines Somali Unies (RSU), dont le but est de faire reconnaître un statut de minorités en danger pour les groupes castés en Somalie

Islams. Politique & religion

L’idéologie des confréries est plutôt souple dans son interprétation de l’islam et de ses préceptes. C’est cet islam qui imprègne traditionnellement la culture somali. L’adultère, par exemple, n’est pas toujours vu comme une faute grave mais un simple différend qui se règle par des compensations, comme n’importe quel autre. Malgré la proximité et la montée en puissance de l’Arabie saoudite dans les années 60, sa vision rigoriste de l’islam ne s’implante que très peu parmi les nombreux migrants somali qui y travaillent. La charia et le droit coutumier sont les sources de la loi d’après la constitution de 1962, abolie par la révolution de 1969. Les études sur les prénoms – encore elles ! – montrent que de l’indépendance à 1975, la préférence est à l’attribution de prénoms somali plutôt que musulmans. Phénomène qui s’inverse à partir du début des années 80. Les réformes de 1975 sur l’égalité des sexes et les modalités d’héritage déclenchent de violents affrontements. Dix oulémas sont exécutés publiquement pour avoir dénoncé ces lois. Cette répression déclenche un mouvement de réaction parmi les opposants à ces réformes. L’islam somali se politise. Dans la capitale et quelques villes du nord, il existe une très petite mouvance islamiste radicale à la fin des années 70 se réclamant du modèle des Frères musulmans en Égypte ou du wahabisme saoudien. L’Arabie saoudite est très active via des réseaux d’entraide et de solidarité pour les réfugiés qu’elle finance en partie. La plupart des pays musulmans, qui en ont les moyens, participent aux aides humanitaires via des ONG islamiques ou des œuvres caritatives qui fournissent nourriture, soins et scolarisation. Le mouvement islamiste, Union Islamique (al-Ittihad al-Islamiyi), est fondé au début des années 90 aux frontières entre la Somalie et l’Éthiopie, région où ses combattants s’installent. L’islam prôné par ce parti est plutôt conservateur, proche de celui des confréries et ses références historiques puisent dans les différentes révoltes « islamiques » des années 20 contre les colons italiens. Ses objectifs ne sont pas directement liés à la guerre civile en Somalie mais à une lutte nationale contre les « infidèles », l’Éthiopie chrétienne. Les premiers combats en 1992 l’opposent à l’armée éthiopienne dans l’Ogaden et aux combattants du FDSS dans le nord-est du pays.

Intermède humanitaire & guerrier

En janvier 1992, l’ONU décrète un embargo sur les armes à destination de la Somalie. La famine engendrée par la guerre civile et l’effondrement de l’État somalien tue environ 300 000 personnes. La situation est telle que les associations humanitaires sont dépassées. Plusieurs centaines de soldats et de membres du personnel de l’ONU débarquent en avril dans le but de mettre en place un cessez-le-feu dans Mogadiscio et de rouvrir les principaux ports pour acheminer l’aide humanitaire. Les forces de l’Opération des Nations Unies en Somalie I (ONUSOM I) ne parviennent pas à maintenir l’ordre et des convois humanitaires sont régulièrement attaqués. Elles décident donc de se mettre sous la protection des milices armées, qu’elles payent pour cela ! Comme les autres associations humanitaires avant elles. Les effectifs onusiens sont augmentés, mais ne suffisent toujours pas. Les accrochages avec les combattants des différentes milices sont réguliers et la population affamée se soulève aussi parfois pour piller les entrepôts. Début décembre, quelques jours après le vote d’une nouvelle résolution de l’ONU, 38 000 militaires, dont une majorité d’américains, sont envoyés pour désarmer et pacifier la capitale somalienne. L’opération est un grand show où les journalistes assistent en direct au débarquement des libérateurs venus apporter nourriture et paix. Mais la réalité est tout autre. Les opérations de désarmement sont plus un jeu de cache-cache entre miliciens et onusiens qu’une véritable pacification. Les bandes armées de jeunes qui ne sont pas liées à telle ou telle faction du CSU ou à des milices sont les principales victimes de cette campagne. Certains de ces petits groupes de mooryaan désarmés sont même pris à parti par la population dans des quartiers de la ville. Au contraire, les différentes milices se renforcent. Une partie de l’aide humanitaire détournée ou pillée se retrouve en vente sur les marchés. Les commerçants et les milieux d’affaires sont les principaux bénéficiaires de ces ventes qui permettent ainsi de financer les activités des milices. Ce n’est pas la nourriture qui manque à Mogadiscio, c’est l’argent pour se la procurer. La politique humanitaire qui consiste à importer massivement des denrées noie complètement le marché local et empêche la reprise d’une économie formelle, alors que la famine a cessé. Le pillage de la ville est une forme de survie que les habitants pratiquent largement. Tout ce qui peut se revendre est dépouillé puis écoulé au marché noir. Les commerçants s’enrichissent en servant de relais vers les grossistes du Golfe arabique, pour des matériaux comme le cuivre par exemple. Les affrontements entre les factions du CSU et leurs milices alliées font aussi des morts parmi la population et des membres de la mission de l’ONU. En mars 1993, le mandat onusien est modifié. La nouvelle opération, deuxième du nom, consiste toujours à pacifier Mogadiscio et à escorter les convois humanitaires, mais cette fois, s’y ajoute la possibilité explicite d’un engagement armé. Les accrochages entre les militaires de l’ONU et les combattants du CSU/Aïdid ou ses alliés du MPS, plus au sud, sont de plus en plus meurtriers. Les violences des militaires contre la population civile et les attaques contre les combattants des milices font plusieurs centaines de morts. Le discours onusien désigne la faction Aïdid du CSU comme étant à l’origine de l’instabilité politique et des violences, et fait de son dirigeant la bête noire à abattre. Début octobre, des commandos américains tentent une opération dans Mogadiscio pour arrêter Aïdid et ses proches. Deux hélicoptères sont abattus et les militaires américains, encerclés, doivent fuir. Dans cette opération, une vingtaine sont morts et presque une centaine sont blessés lors des affrontements avec les milices somali qui, elles, perdent plus de 300 combattants. Excédés par les attaques récentes d’hélicoptères américains qui ont fait des dizaines de morts parmi eux, les habitants lynchent et traînent au sol les cadavres des militaires tués. Ces images font alors le tour des médias internationaux, choqués. Ce fiasco a été rendu célèbre par le film très hollywoodien La chute du Faucon noir, produit en 2001, dans lequel le réalisateur fait l’éloge de la bravoure des libérateurs et montre toute la barbarie des Somali ! En février 1994, les troupes onusiennes commencent à se retirer et en mars de l’année suivante, elles ont complètement quitté la Somalie. Officiellement, l’ONU dénombre près de 150 morts dans ses rangs.

Suite de la guerre civile

Dans le Somaliland, la proclamation de l’indépendance et l’auto-dissolution du MNS n’ont pas fait taire toutes les divergences entre les clans Isaaq. Des affrontements violents dans les villes d’Hargeisa et Burao forcent une partie de la population à fuir. Les islamistes du Parti de l’Union Islamique Somali (PUIS) se heurtent aussi depuis peu aux nouvelles autorités du Somaliland. Dans le reste de la Somalie, les factions Aïdid et Mahdi du CSU se cherchent des alliés pour asseoir leur légitimité et poursuivent les combats pour étendre leur contrôle. Comme toujours, c’est la valse des étiquettes des éphémères regroupements de mouvements politiques. Aïdid est désigné président par une quinzaine de factions et groupes différents réunis dans le sud de Mogadiscio en juin 1995. Forts de cette légitimité et de ces nouvelles alliances, les combattants du CSU/Aïdid se lancent à la conquête de Baïdoa et l’occupent. Chassés de la région, des clans Rahanweyn forment en septembre l’Armée de Résistance Rahanweyn (ARR) pour contrer cette offensive. À Mogadiscio, les combats à l’arme lourde entre les factions du CSU font de nombreuses pertes parmi la population et les combattants. Aïdid est blessé et meurt en août 1996. Il est immédiatement remplacé par son fils, un américano-somalien, ancien militaire ayant participé aux opérations de 1993 ! Les initiatives internationales pour trouver des accords de paix s’enchaînent, mais tous les protagonistes de la guerre civile n’y prennent pas part. Il n’y en aura pas moins de treize entre 1991 et 2000, auxquelles le Somaliland refuse systématiquement de participer.

Malgré l’opposition de la grosse dizaine d’organisations armées représentées dans ces conférences internationales, des mouvements non armés réussissent dès 1993 à y participer : les Racines Somali Unies (RSU) pour les groupes castés, l’Union Nationale Somali (UNS) pour les Arabo-Somali de Mogadiscio, Brava et Merca, l’Union Démocratique Nationale Somali (UDNS) pour les Darod non-Majerteen du nord-est du pays et l’Organisation Muke Africaine de Somalie (OMAS) pour les Bantou. Généralement, elles ne militent pas pour un fédéralisme en Somalie, qui laisse la part belle aux clans, mais insistent sur la reconnaissance de leur statut de minorité discriminée et la disparition de ces discriminations au sein de la société somali. Comme tous les groupes n’étant ni suffisamment nombreux, ni suffisamment considérés, les Arabo-Somali, les Bantou et les groupes castés ont subi la guerre plus qu’ils n’y ont participé. Les premiers ont perdu les commerces ou les biens qu’ils détenaient, et les deux autres les quelques avantages acquis depuis l’indépendance. Beaucoup sont tués car ils refusent de se battre ou de choisir un camp. Les autres fuient vers les camps de réfugiés au Kenya et en Éthiopie. Les Gosha, estimés à environ 96 000 personnes avant la guerre, ne sont plus que 61 000 en 1993. Collectivement accusés de soutien à l’ancien régime, des milliers de Darod fuient toujours plus au sud, pillant pour survivre et contraignant ainsi de fait les Tunni de Brava ou les pêcheurs bantou Bajun à fuir également. Depuis 1988, des milliers de Somaliens tentent de passer la frontière avec le Kenya. Les autorités de ce pays collaborent avec le régime somalien et livrent ceux qui sont accusés de faire partie du MPS ou refoulent ceux qui sont chassés par les combats. Entre 1990 et 1993, plusieurs tentatives par bateau se soldent par la mort des passagers. Les réfugiés qui réussissent à passer s’installent dans les camps existants ou à leurs périphéries. Ils rejoignent ceux qui se sont arrêtés ici après les sécheresses passées et la guerre de l’Ogaden. Alors que la population somali du Kenya n’est que d’environ 400 000 personnes, elle est régulièrement accusée d’appauvrir les sols et les pâturages et de se livrer au « banditisme » ; le flot des réfugiés rajoute à la misère. Avec l’aide du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), le Kenya organise le retour forcé de 200 000 personnes vers le sud de la Somalie et un peu au nord. En 1996, il reste encore 200 000 réfugiés somali répartis dans des camps à travers tout le pays. Les réfugiés appartenant aux minorités reçoivent des traitements particuliers. Réunis dans des camps spécifiques, les Arabo-Somali – appelés Benadiri à Mogadiscio et Bravani à Brava – et les Bantou mettent en avant leurs spécificités qu’ils érigent en identité dans une sorte de repli communautaire, une stratégie de la victime. La politique des visas pour les réfugiés bénéficie aux Benadiri et aux Bravani, considérés, selon les critères des pays occidentaux d’accueil, plus facilement intégrables. Alors que jusque là ils tentent de s’affilier aux Somali, les Bantou se redécouvrent une histoire et s’inventent une identité commune à travers les neuf grandes communautés d’esclaves marrons dont ils sont les descendants. Dorénavant ils rejettent les appellations péjoratives et se nomment eux-mêmes Mushunguli, du nom de l’un des fondateurs de ces communautés. Des milliers d’entre eux réussissent à rejoindre la Tanzanie – un « retour » selon eux – alors que d’autres s’installent sur la côte ou cultivent les champs autour des camps de réfugiés dans lesquels ils vivent. De la même manière, les réfugiés somali issus des groupes castés ou des clans Rahanweyn optent pour des stratégies collectives différentes. Les premiers n’osent pas se revendiquer des castes afin de ne pas subir dans les camps les discriminations habituelles qu’ils vivent en Somalie ; alors que les Rahanweyn mettent en avant leur situation sociale d’infériorité dans une société de pasteurs nomades pour réclamer un statut de minorité discriminée et profiter des visas vers d’autres pays.

Troubles & genre

La guerre civile accroît l’importance des travaux et des activités féminines dans un quotidien de survie. Peu de femmes émigrent à l’étranger, elles restent le maillon économique du foyer. La majorité des migrants sont de jeunes hommes, célibataires, hormis en Italie où les femmes représentent les trois-quart des migrants venant de Somalie. La débrouille et le contexte font qu’elles développent de nouvelles compétences et des savoir-faire. Celles originaires de clans pastoraux dont elles ont conservé l’appartenance peuvent se déplacer plus facilement que les hommes, suspectés d’appartenir ou de soutenir tels ou tels groupes armés ou clans. Grâce à cela, elles peuvent maintenant fréquenter les marchés de vente du bétail et certaines deviennent même des intermédiaires dans ce commerce. D’autres se rendent dans la péninsule arabique pour y chercher de nombreuses denrées. Elles écoulent ainsi toutes les marchandises échangeables ou vendables contre des produits de première nécessité. De plus, travailler sur les marchés procure plus de sécurité face aux nombreuses agressions que les femmes subissent en travaillant isolées dans les champs ou les fermes.

Avec la guerre, à Mogadiscio, le quasi-monopole du troc de vêtements, d’aliments, d’or et de khat est entre les mains de femmes. Juste une parenthèse pour dire que la situation est la même à Nairobi au Kenya, sur le marché du quartier somali, où les femmes réfugiées représentent les deux tiers des boutiques de commerce de détail et de khat. La recherche quotidienne du minimum vital est aussi jonchée de morts. Les attaques d’entrepôts d’aide humanitaire par des membres de groupes armés ou de milices font parfois des morts dans les files d’attente de femmes et d’enfants. Afin de lutter contre ces attaques et le détournement de la nourriture qui alimente le marché noir, des groupes de femmes ont demandé aux humanitaires de distribuer de la nourriture cuisinée, qui se prête moins au vol ou à la revente. Elles organisent ensuite elles-mêmes la distribution à travers des réseaux autonomes de voisinage, affinitaires ou familiaux, en tentant d’échapper au contrôle des combattants. Certaines y laissent la vie. Les premières ONG de femmes somaliennes apparaissent dès 1992 et deviennent parfois les gestionnaires de camps de réfugiés. Ce qui n’empêche évidemment pas d’autres femmes de participer aux pillages d’entrepôts lorsque les occasions se présentent ou d’être partie prenante dans les trafics de produits alimentaires. Les organisations humanitaires privilégient les femmes par l’aide directe apportée mais aussi par le statut qu’elles acquièrent dans la distribution des aliments – donnés ou volés – et le petit commerce qui en découle suite au départ ou à l’absence des hommes : la place était vacante. Avant la guerre, les femmes des clans arabo-somali de Brava n’avaient pas le droit de travailler à l’extérieur de chez elles. La place des femmes dans l’organisation en clans patrilinéaires est ici un avantage qui leur permet de faire appel à plusieurs solidarités (paternelle et maritale) et ainsi de dépasser les divisions claniques dans leurs gestions des déplacements ou de la distribution de l’eau par exemple. Cela leur offre aussi parfois des capacités de médiation dans de petits différends.

Malgré les bouleversements de la guerre, l’élevage des enfants reste à la charge des femmes. Durant toute la période des combats, seules les écoles coraniques – ouvertes aux jeunes femmes – continuent de dispenser une éducation élémentaire. Il n’y a quasiment aucune école publique ou privée dans la plupart des grandes villes jusqu’en 1993. Même si des élèves et des enseignants de ces écoles coraniques sont aussi victimes des bombardements, elles restent un refuge pour les femmes et les enfants, et distribuent parfois de la nourriture. La situation est identique dans les camps de réfugiés des pays limitrophes ou dans le Somaliland indépendant. Des femmes et d’ancien.ne.s professeurs organisent des écoles primaires qu’elles gèrent elles-mêmes dans des quartiers de Mogadiscio avec les manuels scolaires datant d’avant 1990 et de la débrouille. L’arrivée des ONG et de l’aide humanitaire va aider à financer des projets de reconstruction des bâtiments et appuyer les initiatives autonomes menées principalement par des femmes somali. En 1995, un quart des 85 écoles de la ville sont réhabilitées. Des écoles primaires sont mises en place dans les camps de réfugiés. Une partie des manuels scolaires sont réédités mais finalement les programmes scolaires mis en place ne sont pas uniformisés et se font en anglais, en arabe ou en somali, selon les donateurs. Dans les villes, un tiers des enfants scolarisés fréquentent l’école primaire et l’école coranique en alternance. Dans les régions rurales ou sédentaires, les écoles coraniques restent les seules à dispenser une éducation pour environ 40 à 60 % des jeunes garçons et filles. Une grande majorité des enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas, l’éducation revient de nouveau dans la sphère familiale.

Durant la guerre civile, les femmes subissent de nombreuses violences perpétrées par les miliciens ou les bandes armées, et pas seulement en milieu urbain. À Mogadiscio, des crimes commis contre des femmes furent particulièrement sanglants lorsque des miliciens en éventrèrent pour symboliser l’extinction du clan adverse. Le viol est une arme de guerre dont les femmes sont les premières victimes, surtout celles qui n’appartiennent pas à un clan puissant, ou celles qui sont réfugiées ou issues de « minorités ». Peu de choses sont à lire sur la situation et la façon dont les femmes isolées ont, soit tenté d’avorter, soit gardé l’enfant né d’un viol. Elles savent qu’elles peuvent être rejetées par leurs familles et l’enfant condamné à être un paria. L’avortement est alors illégal et condamné par la tradition somali. Dans les camps de réfugiés en Somalie ou au Kenya les violences contre les femmes sont le fait de la police locale, des attaques de bandits attirés par les biens qu’elles vendent, ou simplement d’autres réfugiés somali pour qui le viol est un rapport social acceptable. Destinées aux hommes et aux femmes, des campagnes d’informations et de prévention contre ces violences sont lancées à l’initiative de groupes de femmes somali et d’ONG internationales. Déjà présentes avant la guerre dans tous les milieux, les violences domestiques en milieu urbain sont en augmentation pour des raisons aussi diverses que la perte de prestige social du chef de famille, le chômage chronique, l’autonomie grandissante des femmes seules ou dans le foyer, etc. Elles sont de plus en plus dénoncées par les ONG de femmes et des aides aux victimes sont mises en place. La pratique de l’excision et de l’infibulation semble reculer entre la période précédant la chute de Barre et le milieu des années 90, le manque de moyens financiers permettant moins d’organiser les fastueuses cérémonies, les cadeaux et toutes les dépenses liées à ce rituel important.

Contrairement à l’Érythrée – en lutte contre l’Éthiopie pour son indépendance – où les femmes constituent le tiers des effectifs combattants, les Somali ne sont pas présentes dans les milices combattantes, ni dans aucune des instances décisionnelles des organisations politiques. Dans le Somaliland indépendant, aucune femme n’a été invitée à participer aux conférences de réconciliation. Elles ont obtenu un statut de minorité représentée par un nombre dérisoire de sièges lors des élections, au même titre que les clans somali non-Isaaq. Tout au plus, quelques ONG de femmes somali sont invitées dans les conférences de paix internationales. De par leurs activités et le commerce de détail, des femmes s’associent parfois à la logistique des combattants à qui elles fournissent une aide : elles s’occupent des soins et du ravitaillement en eau et éventuellement font transiter des armes légères et des munitions. Les liens tissés entre des groupes de femmes ne sont pas qu’un réseau social, c’est aussi un moyen pour elles de se tenir informées ou de propager des nouvelles. À part des participations individuelles dans les groupes de mooryaan, aucun texte ne mentionne l’existence de groupes d’autodéfense féminins à l’exception d’un témoignage d’une femme de Baïdoa. Elle raconte qu’après le meurtre de son mari et de ses enfants, elle rejoint une milice armée d’une cinquantaine de femmes constituée pour se venger de ce qu’elles avaient toutes subi. Elles donnent occasionnellement des coups de main à des combattants.

« Les femmes restées en Somalie sont plus émancipées que celles parties en Occident. Les premières doivent résoudre une multitude de problèmes quotidiens qui les obligent à s’exposer publiquement, à prendre parti et à se confronter. Les secondes sont plus repliées sur des valeurs traditionnelles dans un environnement jugé hostile ». Je sais toute la niaiserie des généralités, mais ces paroles d’une femme somali laissent imaginer les processus en cours dans les rapports sociaux.

Les hommes – plutôt jeunes – sont les principales victimes de la guerre. Soit parce qu’ils la font, soit parce qu’ils la subissent, beaucoup meurent ou sont blessés. Le phénomène des milices armées, et plus généralement la guerre civile, ont exacerbé la valorisation de la violence masculine. Déjà présente dans la culture des pasteurs nomades, elle dépasse maintenant largement le cadre traditionnel des règlements possibles des conflits. En milieu urbain, les hommes qui ne participent pas aux hostilités sont souvent au chômage. Les circonstances sont telles qu’elles poussent certains à accepter des boulots qu’ils refusaient jusqu’alors. Les docks, la pêche, les marchés, les entrepôts, le commerce de gros, l’artisanat et le petit commerce sont les secteurs d’activités qui en emploient le plus grand nombre. À cela s’ajoutent tous les petits boulots manuels occasionnels. L’apparition de cheffes de famille et l’émergence des femmes dans la sphère économique et dans des domaines jusqu’ici exclusivement masculins ébrèchent la répartition genrée de la normalité sociale des Somali.

Khat & trafics

L’éclatement de la guerre civile et les désagréments qu’elle entraîne dans le commerce font grimper le prix de la botte de khat à 80 dollars en 1991 à Mogadiscio, alors qu’elle valait quelques dollars jusqu’alors. Puis les réseaux se restructurent. Le Somaliland indépendant est approvisionné par des filières djiboutiennes qui tiennent le commerce entre l’Éthiopie et Djibouti. Environ huit à dix tonnes transitent quotidiennement entre les deux pays. Des plantations sont relancées et les prix baissent de nouveau. Le reste de l’ex-Somalie et les camps de réfugiés somali au Kenya sont alimentés en khat par la production kényane. Depuis la diffusion de la consommation parmi les non somali de l’Afrique orientale pendant la colonisation et dans les communautés de migrants africains et indo-pakistanais au Royaume-Uni dans l’entre-deux-guerres, la production augmente. D’une faible consommation locale et traditionnelle, la culture du khat alimente dorénavant une économie d’exportation vers la Somalie et l’Europe. Les autorités kényanes interdisent en 1972 la consommation et la culture du khat puis reviennent sur leur décision cinq ans plus tard. De manière générale, la consommation se répand parmi les pauvres et les classes moyennes des pays de l’Afrique de l’Est dans les années 80. Un coupe-faim pour les uns, un euphorisant et dynamisant « à la mode » entre amis pour les autres. L’interdiction de sa consommation entre 1983 et 1990 par la Somalie perturbe le marché qui se restructure clandestinement. C’est dans la région centrale de Meru au Kenya que se situe l’essentiel de la production. Au mieux, il est possible de récolter toutes les six semaines, environ huit fois par an. Chaque ouvrier agricole – parfois très jeune – est payé entre trois et cinq euros par cueillette. La récolte se fait de nuit, puis elle est acheminée vers des points de collecte. La qualité est évaluée, les tiges triées, puis empaquetées par bottes de vingt dans des feuilles de bananier qui permettent d’empêcher qu’elles ne sèchent. Il existe quatre variétés : giza, kangeta, mabweze et matangoma. De petite taille, la giza est considérée de meilleure qualité – plus forte – et consommée sur la côte et les centres urbains par les classes moyennes kényanes. La matangoma est plus douce et ses tiges sont trois fois plus grandes que la giza. Répandue parmi les Somali, elle permet une consommation plus longue et régulière. Les grossistes font deux ramassages par jour. Via l’aéroport de Nairobi, le premier est destiné à l’exportation vers l’Afrique orientale, et le second vers l’Europe. L’approvisionnement est habituellement assuré par des transports routiers pour la consommation kényane. Avec la guerre civile somalienne, le transport vers ce pays se fait d’abord par avion ou par camions au plus près de la frontière, puis le khat est transporté par des caravanes de chameaux ou des convois routiers, destination Mogadiscio ou Kismayo. Les paysans propriétaires de ces plantations sont Igembe et les transporteurs-grossites sont Tigania. L’augmentation de la demande par l’arrivée de réfugiés somaliens et la multiplication des réseaux d’exportations par des commerçants Isaaq vont doper cette économie du khat. En 1992, environ 5200 hectares des collines du Meru – réparties en parcelles d’un ou deux acres – sont consacrés à la culture du khat. Avec une extension vers les zones de plus basse altitude. Malgré l’augmentation de la production, les paysans n’ont cessé de s’appauvrir ou de s’endetter depuis les dix dernières années. Hormis quelques cas de coopératives, autonomes jusqu’aux grossistes, la plupart des petits et moyens paysans louent leurs terres à des exploitants qui gèrent ainsi les champs, les récoltes et le transport. Pour cela ils font appel à des ouvriers agricoles pour la culture et à des milices pour défendre les zones agricoles toujours plus grandes, plus convoitées. Les autres vendent à l’avance un nombre déterminé de récoltes, à moitié prix, pour être sûrs de les vendre… ou pour qu’elles ne se fassent pas détruire en cas de refus ! L’installation de commerçants somali dans la décennie 90 vient directement concurrencer le monopole des grossistes et transporteurs Tigania. La tactique pour s’imposer est simple : le khat est acheté plus cher aux paysans et la récolte est payée à l’heure. Entre 1995 et 1999, de nombreux affrontements opposeront des Somali à des Igembe ou des Tigania. Malgré un caractère parfois raciste, ces oppositions entre commerçants ou entre petits paysans et grands commerçants/exploitants n’ont donc rien de « guerres ethniques ». Le khat destiné à l’Europe arrive par avion de Nairobi, par cageots de bottes, au Royaume-Uni où il est ensuite redistribué dans quelques pays européens. Les estimations évoquent dix tonnes quotidiennes entre Nairobi et Londres. Les intérêts sont tels qu’ils suscitent aussi des affrontements au Danemark ou au Royaume-Uni entre commerçants somali. À la fin des années 90, la botte de vingt tiges se vend entre une et deux livres sterling, suivant la qualité, dans des boutiques somaliennes ou éthiopiennes au Royaume-Uni. Le khat est même employé dans l’industrie comme composant de certaines boissons énergisantes, jusqu’à leur interdiction en 1997.

Dans tous les points stratégiques qu’elles contrôlent, les milices et les factions armées prélèvent un impôt – en argent – sur les cargaisons de khat, et une part des feuilles pour fournir la consommation de leurs combattants. À côté du commerce de marchandises détournées, cet impôt est l’une des sources de revenus – et d’entrée de devises étrangères – qui alimentent le fonctionnement des groupes armés. Et enrichissent les plus profiteurs ! Même si les prix baissent, la consommation quotidienne représente une part importante du budget familial ou individuel. En 1994, à Mogadiscio, la botte de khat kényan se vend encore douze dollars alors qu’elle en coûte quatre ou cinq dans le sud du pays. Dans le Somaliland, à Hargeisa, pour deux ou trois dollars, il est possible de trouver du khat éthiopien ou local, jugé de qualité supérieure. Les estimations parlent alors de treize tonnes quotidiennes venant d’Éthiopie et du Kenya, soit environ 4800 tonnes par an : un retour au chiffre d’avant l’interdiction de 1983. L’ensemble de l’activité – les grossistes, les transporteurs et les revendeuses de rue – entre le Kenya et la Somalie représente, selon les extrapolations officielles, environ 100 millions de dollars. Le commerce du khat venant du Kenya ou de l’Éthiopie est estimé en 1997 à un cinquième des importations pour l’ensemble de l’ex-Somalie. Même si le khat bénéficie de réseaux spécifiques pour être planté, acheté, distribué puis vendu, il emprunte aussi des filières organisées par lesquelles transitent d’autres marchandises. Et inversement, les réseaux de commerce du khat servent aussi parfois au trafic des armes, de produits alimentaires ou sanitaires manquant en Somalie ou à la fuite de réfugiés vers les camps.

La guerre civile perturbe l’activité économique. Trop souvent selon les commerçants et les soutiens financiers des groupes armés qui, plutôt que protéger la bonne marche du commerce, l’entravent et le fragilisent. L’aéroport, les routes et le port de chaque ville sont les enjeux réguliers des combats entre les factions rivales. La population est bien plus souvent victime des groupes armés et des milices – qui se servent sur son dos – qu’elle n’est protégée par eux. Au cours des années 90, environ un million de personnes quittent la Somalie. Soit parce qu’elles sont réfugiées, soit par ce qu’elles émigrent vers les pays du Golfe, en Europe ou dans les pays d’Amérique du Nord.