Après les sultanats et l’empire éthiopien, la période coloniale met en relation les Somali avec une forme de gouvernance jusqu’ici méconnue et lointaine : l’État-nation à l’européenne. Et c’est aussi dans ce contexte qu’apparaît pour la première fois une forme de mobilisation collective – en l’occurrence les soulèvements de confréries – autour d’un projet politique prétendant déborder du carcan des clans, s’imposant à tous et proposant, en quelque sorte, un autre mode vie. De cette rencontre va doucement germer une idée à laquelle personne n’avait encore pensé : la Grande Somalie !

Éducation(s)

Avant la colonisation, l’islam du quotidien s’organise autour des lieux de culte – mosquées, cimetières et tombeaux des cheikhs – et des écoles. Réservées aux garçons, ces écoles élémentaires – les dugsi – sont animées par un maître chargé de l’apprentissage par cœur du Coran, sans le support de livres, puis de l’enseignement de la lecture et de l’écriture à l’aide de tablettes. Parfois organisées à même la rue ou le sol, ces écoles ne disposent pas toujours de structures en dur ; elles s’adaptent aux modes de vie et aux moyens des familles. Il arrive que les maîtres se déplacent au rythme des nomades. Accessible dès l’âge de six ou sept ans, cette éducation est payante pour chaque famille désireuse d’investir dans l’avenir de l’un de ses garçons, dans son futur statut social et la considération qu’elle en tirera. La durée de la scolarité varie de deux à six ans, parfois jusqu’à neuf. Pendant cette période, l’élève est dispensé des tâches quotidiennes que sont le ramassage du bois ou la garde du troupeau. Vu le coût et les contraintes que cela implique pour les familles, la plupart des garçons qui entament ces études arrêtent rapidement après avoir acquis quelques rudiments. Une fois l’enseignement terminé, l’ancien élève peut devenir maître et ouvrir lui-même une école. Ceux dont les familles peuvent se permettre de financer une scolarité complète partent dans les écoles supérieures qui dispensent des cours de grammaire, de littérature arabe, de langue, de jurisprudence et de théologie. Parfois même dans la péninsule arabique. À la veille de la colonisation européenne, il en existe une dizaine, réparties dans les principales villes somali. Exclusivement destinées à l’apprentissage, l’organisation de ces écoles supérieures est différente de celle des communautés confrériques qui, en plus de l’enseignement, regroupent des hommes et des femmes qui ont un usage collectif de la terre, des troupeaux et des travaux du quotidien. À partir de 1929, les autorités coloniales accordent des subventions aux dugsi désireuses de se transformer en madrasa. Il en existe plus d’un millier, regroupant près de 50 000 élèves, à l’aube de la décolonisation.

Ouvertes aux hommes, enfants et adultes, les madrasa dispensent également un enseignement élémentaire mais contrairement aux dugsi, ne se contentent pas de « savoir » religieux. Elle y ajoutent des mathématiques, de la littérature arabe, de l’histoire et de la géographie. Brava est la seule ville où ces écoles sont ouvertes aux femmes – enseignantes ou jeunes élèves. Enseignante dans cette ville au début du XXe siècle et figure de la poésie mystique, Dada Masti est la seule femme reconnue « sainte » par l’Islam confrérique somali. Issue du clan religieux des Asharaf, son tombeau est un haut lieu de pèlerinage. Les colonisateurs tiennent en piètre estime les dugsi et les madrasa, parfois les interdisent et les ferment car suspectées de propagande anti-colons. Dans le Somaliland, les Britanniques mettent en place un impôt afin de décourager la construction de nouvelles écoles. Globalement, les autorités coloniales, britanniques ou italiennes, tentent de reconvertir les érudits musulmans dans des postes administratifs et juridiques, mais elles ne réussissent pas à endiguer la multiplication de ces écoles soutenues par les organisations politiques somali naissantes.

Au Somaliland, les deux premières écoles coloniales ouvrent en 1898. Gérées par une mission chrétienne, elles rencontrent l’hostilité de la population locale et sont fermées en 1910 en vertu d’une loi contre la propagande religieuse des missionnaires chrétiens. Quelques autres écoles élémentaires sont installées au début du siècle, mais sans succès. En 1920, les Britanniques tentent de mettre un impôt sur le bétail afin de financer des écoles publiques mais ils se heurtent à la population émeutière à Burao. Idem en 1935 lorsque dans cette même ville, des manifestations violentes ont lieu pour protester contre la rationalisation de l’enseignement coranique et la création d’une nouvelle école. Dans la Somalia italienne, la première école de missionnaires est créée à Brava en 1904. D’autres suivent, et des dispensaires pour les enfants s’installent dans plusieurs villes. Entre 1926 et 1929, les écoles coloniales, jusqu’alors réservées aux Somali, s’ouvrent aux élèves italiens. En 1928, 2500 élèves y sont scolarisés. Puis ces écoles sont de nouveau réservées aux Italiens, jusqu’à la prise de contrôle de la Somalia par les Britanniques. En 1941, les nouvelles autorités recensent treize écoles italo-somaliennes, 22 en 1947 dont trois d’études supérieures ouvertes aux Somali et aux Arabes, pour une population estimée alors à plus d’un million, dont environ 30 000 Arabes, 5000 Italiens et un millier d’Indiens et de Pakistanais. Dans la même période, au Somaliland, sept écoles élémentaires sont ouvertes et 19 madrasa répertoriées et subventionnées. Quelques écoles et classes en anglais se mettent en place, certaines introduisent la transcription en alphabet osmaniya – créé au début des années 20 – de la langue somali. À l’exception de l’attention portée à la formation des adultes employés parmi le personnel administratif, les autorités coloniales investissent peu dans le développement de leur propre système éducatif.

Après la seconde guerre mondiale, les autorités coloniales italiennes mettent en place des programmes scolaires et ouvrent des lycées professionnels (pêche, industrie, agriculture) et techniques (commerce, administration). Au Somaliland, entre 1952 et 1959, seulement deux lycées pour garçons, une école pour filles et une école de commerce sont ouverts. À la demande d’organisations politiques somali, le gouvernement égyptien, dirigé par Nasser, aide à financer des écoles publiques dans les principales villes de la Somalia. Le programme et l’enseignement sont en langue arabe – officialisée en 1950 – et ces écoles décernent des diplômes équivalents en fin d’études. À la fin des années 50, les écoles religieuses sont cinq fois plus nombreuses que les écoles publiques qui souffrent d’un rejet de la part des Somali ; excepté de ceux qui y voient une opportunité d’accéder à des emplois dans l’administration ou de devenir ouvrier. Dans le Somaliland, le taux de scolarité est encore plus faible. En Somalia, les écoles coraniques ont dix fois plus d’élèves que dans la colonie britannique, pour une population seulement trois fois supérieure. Dans une région aride où vivent des pasteurs nomades, les Britanniques ont mis en place un système d’internats, coûteux et réservés à une élite, dans lesquels les nomades n’ont pas de place. Dans le sud, dans les zones d’agro-pastoralisme où la densité de population sédentaire est la plus importante, de nombreuses écoles coraniques et des confréries sont déjà installées depuis longtemps.

Continuité & changements

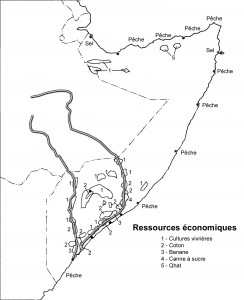

La présence européenne n’est pas une rupture mais un accélérateur du processus déjà entamé les siècles précédents. Les Italiens, en exploitant le coton du Benadir, ont repris et amplifié une activité que les sultans de Zanzibar avaient largement contribué à améliorer. Ils ont remplacé les esclaves par de la main-d’œuvre locale – parfois les mêmes – et ont installé en ville des ateliers de transformation du coton pour l’exportation. Hormis le coton, les exportations concernent la banane, les peaux, les céréales, le bétail, le sucre, le sel et les produits de la pêche. La plupart des produits manufacturés sont importés. De manière générale, la spécialisation économique, débutée avant la colonisation, s’accentue et certains clans modifient leurs modes de subsistance. Par exemple, dans le Somaliland des années 20, des Gadabursi et certains lignages Habar Awal se lancent dans la monoculture de sorgho, comme dans le Harar éthiopien. L’essor de l’agriculture dans l’espace somali redéfinit les équilibres traditionnels entre les clans d’éleveurs nomades et les agro-pasteurs Rahanweyn, au profit de ces derniers. Si la crise financière de 1929 est un coup fatal à l’industrie du coton, elle donne un nouvel élan aux monocultures de bananes qui représentent 40 % des exportations de la Somalia dans les années 30, et jusqu’à 60 % dans les années 50 – alors que l’exportation de bétail n’en représente que 10. La découverte de pétrole et donc les nouveaux besoins pour une population et une main-d’œuvre toujours plus importantes dans le royaume saoudien voisin – indépendant depuis 1932 – augmentent la demande de bétail en provenance du Somaliland ou du protectorat italien à partir des années 50. Malgré l’urbanisation croissante et l’exode rural, la plupart des Somali vivent toujours massivement de l’élevage et gardent le mode de vie nomade. Les liens entre les urbains et ceux vivant de l’élevage nomade ou de l’agriculture sédentaire ne se rompent pas : lorsque des urbains sont en difficulté, certains d’entre eux n’hésitent pas à retourner auprès des clans auxquels ils appartiennent ou se réfugier dans les groupes « serviles » qui dépendent d’eux. Inversement, quand des nomades ou des agriculteurs sont en péril, ils revendent une partie de leurs biens et s’installent provisoirement dans les villes, dans le sillage de ceux à qui ils sont liés. Même s’ils combattent officiellement l’esclavage, les colonisateurs s’appuient sur le travail forcé dans les plantations ; ils maintiennent ainsi le statut de soumission de certains lignages à d’autres, et font perdurer les basses castes. En 1960, dans le Somaliland, entre 2 et 3 % de la population appartiennent à l’une de ces castes, soit environ 12 500 personnes. Dans l’immédiat après-guerre, l’exode rural et le mode de vie urbain, loin de la pression familiale ou clanique, accentuent le mixage entre Somali, pasteurs ou castés, et Bantou. Même des individus issus de lignages « nobles » se mettent à accepter des métiers qui jusqu’alors leur semblaient trop « impurs » ! Certains investissent dans des fonds de commerce, regroupés en ateliers corporatifs, ou se lancent dans des activités de service, ce qui leur permet d’acquérir plus de pouvoir économique qu’ils espèrent transformer en acquis politiques. Car cette relative indépendance ne les extrait pas des rapports sociaux traditionnels somali desquels ils continuent de dépendre lorsqu’ils retournent dans un cadre moins urbain. Les organisations politiques regroupant les intérêts de ces Bantou ou de Somali Rahanweyn et castés se multiplient et se présentent aux élections – parfois ensemble – en tant que représentantes des « minorités » face à l’hégémonie des organisations somali plutôt favorables à une organisation fédérale et décentralisée du Somaliland et de la Somalia. En 1957 et 1959, pendant le mandat britannique, plusieurs lois sont votées, pour bannir les termes discriminatoires, libérer les métayers bantou de la tutelle des clans Rahanweyn et ouvrir l’armée et l’école à tous. Évidemment formelles, ces lois n’empêchent aucunement les discriminations de perdurer et l’hégémonie politique des autres clans somali.

La présence européenne n’est pas une rupture mais un accélérateur du processus déjà entamé les siècles précédents. Les Italiens, en exploitant le coton du Benadir, ont repris et amplifié une activité que les sultans de Zanzibar avaient largement contribué à améliorer. Ils ont remplacé les esclaves par de la main-d’œuvre locale – parfois les mêmes – et ont installé en ville des ateliers de transformation du coton pour l’exportation. Hormis le coton, les exportations concernent la banane, les peaux, les céréales, le bétail, le sucre, le sel et les produits de la pêche. La plupart des produits manufacturés sont importés. De manière générale, la spécialisation économique, débutée avant la colonisation, s’accentue et certains clans modifient leurs modes de subsistance. Par exemple, dans le Somaliland des années 20, des Gadabursi et certains lignages Habar Awal se lancent dans la monoculture de sorgho, comme dans le Harar éthiopien. L’essor de l’agriculture dans l’espace somali redéfinit les équilibres traditionnels entre les clans d’éleveurs nomades et les agro-pasteurs Rahanweyn, au profit de ces derniers. Si la crise financière de 1929 est un coup fatal à l’industrie du coton, elle donne un nouvel élan aux monocultures de bananes qui représentent 40 % des exportations de la Somalia dans les années 30, et jusqu’à 60 % dans les années 50 – alors que l’exportation de bétail n’en représente que 10. La découverte de pétrole et donc les nouveaux besoins pour une population et une main-d’œuvre toujours plus importantes dans le royaume saoudien voisin – indépendant depuis 1932 – augmentent la demande de bétail en provenance du Somaliland ou du protectorat italien à partir des années 50. Malgré l’urbanisation croissante et l’exode rural, la plupart des Somali vivent toujours massivement de l’élevage et gardent le mode de vie nomade. Les liens entre les urbains et ceux vivant de l’élevage nomade ou de l’agriculture sédentaire ne se rompent pas : lorsque des urbains sont en difficulté, certains d’entre eux n’hésitent pas à retourner auprès des clans auxquels ils appartiennent ou se réfugier dans les groupes « serviles » qui dépendent d’eux. Inversement, quand des nomades ou des agriculteurs sont en péril, ils revendent une partie de leurs biens et s’installent provisoirement dans les villes, dans le sillage de ceux à qui ils sont liés. Même s’ils combattent officiellement l’esclavage, les colonisateurs s’appuient sur le travail forcé dans les plantations ; ils maintiennent ainsi le statut de soumission de certains lignages à d’autres, et font perdurer les basses castes. En 1960, dans le Somaliland, entre 2 et 3 % de la population appartiennent à l’une de ces castes, soit environ 12 500 personnes. Dans l’immédiat après-guerre, l’exode rural et le mode de vie urbain, loin de la pression familiale ou clanique, accentuent le mixage entre Somali, pasteurs ou castés, et Bantou. Même des individus issus de lignages « nobles » se mettent à accepter des métiers qui jusqu’alors leur semblaient trop « impurs » ! Certains investissent dans des fonds de commerce, regroupés en ateliers corporatifs, ou se lancent dans des activités de service, ce qui leur permet d’acquérir plus de pouvoir économique qu’ils espèrent transformer en acquis politiques. Car cette relative indépendance ne les extrait pas des rapports sociaux traditionnels somali desquels ils continuent de dépendre lorsqu’ils retournent dans un cadre moins urbain. Les organisations politiques regroupant les intérêts de ces Bantou ou de Somali Rahanweyn et castés se multiplient et se présentent aux élections – parfois ensemble – en tant que représentantes des « minorités » face à l’hégémonie des organisations somali plutôt favorables à une organisation fédérale et décentralisée du Somaliland et de la Somalia. En 1957 et 1959, pendant le mandat britannique, plusieurs lois sont votées, pour bannir les termes discriminatoires, libérer les métayers bantou de la tutelle des clans Rahanweyn et ouvrir l’armée et l’école à tous. Évidemment formelles, ces lois n’empêchent aucunement les discriminations de perdurer et l’hégémonie politique des autres clans somali.

Malgré les tentatives de missionnaires chrétiens, les colonisations italiennes et britanniques n’encouragent pas l’évangélisation et les pratiques religieuses des Somali restent inchangées. Seuls quelques-uns se sont convertis au christianisme, et constituent depuis la minuscule communauté chrétienne somali. Assimilé à l’Éthiopie, le christianisme est regardé avec défiance par les Somali musulmans. Durant la période coloniale, l’affirmation de l’islamité de la culture somali contrebalance la crainte d’un expansionnisme chrétien, qu’il soit européen ou africain. À titre d’exemple, les extrapolations à partir d’études sur les prénoms montrent une réaction « discrète » à cette situation. Sur la côte, islamisée depuis plus longtemps, l’attribution d’un prénom d’origine coranique est préférée à ceux puisant dans le lexique biblique ou de la tradition somali. Cette pratique du prénom musulman se répand dans l’espace somali et s’accentue au fil de la colonisation.

Pansomalisme & mythes fondateurs

Lorsqu’ils repoussent les Italiens, les colonisateurs britanniques récupèrent la Somalia et les territoires éthiopiens. En 1942, la presque totalité des Somali sont unis dans un vaste territoire sous administration britannique. Rapidement, les nouvelles autorités lèvent les restrictions imposées par les Italiens sur le droit d’association, incitant les colons et les Somali à s’organiser politiquement. En mai 1943, treize représentants de clans différents créent à Mogadiscio le Club de la Jeunesse Somali (CJS), encouragés par les Britanniques et les élites somali, notamment des Darod. Des locaux s’ouvrent aussi au Somaliland, dans l’Ogaden et les territoires de la colonie britannique dans l’actuel Kenya. En 1947, fort de 25 000 membres – dont beaucoup de femmes urbaines – le CJS devient la Ligue de la Jeunesse Somali (LJS). Son programme est simple : unification des Somali, abolition des clans et des castes, usage de la langue somali et de l’alphabet osmaniya, développement des madrasa. Après-guerre, ce mouvement s’oppose au retour des Italiens en Somalia sous mandat de l’Organisation des Nations Unies, parfois lors d’affrontements entre des clans opposés sur ce sujet, ou entre Somali et Italiens. Ce programme fait écho aux prétentions britanniques à garder sous leur coupe ces vastes territoires : les Britanniques se justifient en mêlant discours anthropologique, géopolitique, commercial et nationaliste, pour parler alors de légitimité d’un « peuple somali » à vivre uni dans les mêmes frontières. Ils espèrent ainsi ne pas avoir à rendre l’Ogaden et les autres régions que les traités internationaux attribuent à l’Éthiopie, et empêcher les Italiens de reprendre pied dans la Corne de l’Afrique. Malgré les oppositions de clans nomades et les affrontements violents avec l’armée éthiopienne que cela suscite, l’Ogaden et une partie du Hawd sont restitués en 1948 à l’Éthiopie, et les nouvelles autorités italiennes, issues de la chute du fascisme, sont mandatées en 1950 pour mettre en place une administration et les structures d’un futur État indépendant.

Devenue l’Administration Fiduciaire Italienne de la Somalie (AFIS), la Somalia modernise son administration et remplace progressivement les Italiens par des Somali aux différents postes et responsabilités. La gendarmerie, essentiellement composée de Darod, est chargée du maintien de l’ordre. La vie politique est régulièrement parcourue d’affrontements et d’émeutes contre les colonisateurs ou entre les partis eux-mêmes. Créé en 1947, le Parti Dighil Mirifle, censé représenter des clans Rahanweyn, d’anciens serfs d’origine bantou, des Arabes et des clans castés, suscite la sympathie des Italiens qui voient d’un bon œil le regroupement de commerçants et d’agriculteurs, avant de se rapprocher en 1955 de la LJS. En 1956 les premières élections municipales sont organisées, puis deux ans plus tard, celles pour une Assemblée législative dont 10 des 70 sièges sont réservés aux minorités (quatre pour les Italiens, quatre pour les Arabes, un pour les Indiens et un pour les Pakistanais). La LJS, composée de 50 % de Darod, 30 de Hawiye et 10 de Rahanweyn, remporte 43 sièges sur 70, les autres étant pour le Parti Dighil Mirifle, et quelques-uns pour le Parti Démocratique Somali – sans affiliation clanique particulière – et l’Union Marehan. Dans le Somaliland, des Isaaq s’organisent autour de la Ligue Nationale du Somaliland (LNS), idem pour les Hawiye ou encore des Majerteen qui lancent la Ligue Majerteen Progressiste. Cette victoire de la LJS, grâce au soutien de la Ligue de la Jeunesse Hawiye (LJH), permet la formation d’un premier gouvernement composé de représentants de différents clans et dirigé par un Hawiye Habar Gedir. Au sein de l’assemblée élue, l’opposition du Parti Dighil Mirifle milite pour une structure fédérale du futur État alors que la LJS et ses alliés sont plutôt favorables à un État central. Les plus nationalistes se regroupent autour du mouvement Majerteen pour former la Ligue de la Grande Somalie.

Dans le Somaliland des années 50, le désintérêt des Isaaq pour la LJS et la LNS est grandissant. La rétrocession à l’Éthiopie en 1954 des derniers territoires du Hawd où nomadisent les éleveurs du nord déclenche des affrontements et un nouvel intérêt pour l’activisme politique. Avec le soutien de certains Britanniques favorables au discours nationaliste somali, la LJS et la LNS fusionnent pour former le Front Uni National (FUN) qui se lance dans une campagne pour obtenir le retour du Hawd dans le giron somali et obtenir l’indépendance du Somaliland. Le premier conseil législatif, nommé en 1956 par le gouverneur du protectorat, regroupe six membres représentant les six principaux clans du Somaliland (Isaaq Habar Jelo, Habar Yunis et Habar Awal, les Dir Gadabursi, les Darod Dulbahante et les Arabes). Lors des premières élections de 1959, le FUN obtient la majorité des douze sièges du Conseil. Les femmes sont autorisées à voter pour la première fois. Les élections de 1960 voient la victoire de la LNS – plus nationaliste que la LJS – qui obtient 20 des 33 sièges à pourvoir. Douze tombent entre les mains du Parti Somali Uni (PSU), représentant les Dir Issa et Gadabursi, et les Darod Dulbahante. À l’issue de ce scrutin, le poste de chef de gouvernement revient à un Isaaq Habar Awal.

Dans la colonie de la Côte française des Somalis, les autorités organisent un conseil représentatif dont les élections se déroulent en 1946, et dans lequel un nombre de sièges est attribué en fonction de critères « ethniques » : entre Afar, Arabes et Somali. Les sièges destinés aux Somali se répartissent entre ceux pour les Dir Issa, considérés autochtones, et ceux pour les Isaaq et Darod, originaires du Somaliland. Numériquement plus faibles, les Issa n’en obtiennent qu’un, alors qu’ils manifestent depuis des années leur « attachement » à la France et sont les principaux bénéficiaires du régime colonial par les retombées du chemin de fer qui relie l’Éthiopie au territoire de la colonie. Échaudés, ils se rapprochent du Rassemblement du Peuple Français (RPF) du général De Gaulle. Aux élections de 1950, les Issa obtiennent quatre des treize sièges, puis gardent jusqu’en 1958 le contrôle du pouvoir politique. La nouvelle constitution française change le statut de la colonie qui devient Territoire d’outre-mer (TOM).

Comme tous les nationalismes, le pansomalisme s’est construit autour de mythes historiques et politiques, et d’une volonté d’uniformisation, d’exclusion et de nivellement artificiel. Inspiré de la construction des nationalismes tels qu’ils se sont forgés en Europe, le « somalisme » s’élabore autour d’une langue, d’un territoire et d’une histoire prétendument partagés. La pratique d’une langue somali, unifiant au-delà des différences, et de vastes étendues nécessaires et partagées avec d’autres depuis des centaines d’années sont les présupposés d’une identité somali. La volonté de standardisation vise à créer un sentiment d’unité entre des populations qui avaient jusqu’alors des pratiques linguistiques différentes dans un groupe de langues proches : le somali. Comme lors des processus d’officialisation, une des langues d’un groupe est choisie, et parfois modifiée, pour s’imposer aux autres et devenir le standard, l’illusion de l’unité. C’est le parler somali de la région du Mudug, dans le nord-centre en pays Darod, qui en est la base – comme le Toscan en Italie moins d’un siècle plus tôt. Dans le cas somali, l’enjeu de l’alphabet est important car la création et l’instauration d’un alphabet qui lui est propre visent à intensifier le « sentiment » nationaliste en créant un nouveau marqueur. Évidemment, la réalité des pratiques maintient une multitude de façons de parler somali, loin des standards, comme dans toutes les langues. Mais cela implique aussi que tout Somali se doit de parler « sa » langue, oubliant ces quelques lignages ne partageant pas la même langue, les groupes bantou ou les zones multilingues. La langue somali n’est alors qu’un projet politique, avant d’être une réalité, dont le but est aussi de transcender les divisions sociales et économiques qui traversent les Somali. Un peu comme si partager la même langue que son exploiteur devait adoucir ou légitimer la situation : vaut-il mieux un patron somalophone, plutôt qu’un autre ? La question du territoire est – classiquement – réglée en prenant comme frontière de la Grande Somalie la zone d’expansion maximale de ceux considérés somali et de leurs besoins, s’octroyant les zones mixtes où se côtoient Somali et autres populations de la Corne. N’hésitant pas à en chasser les indésirables ou à les « somaliser » s’il le faut. La création de ce nationalisme par les intellectuels et les élites politiques somali s’imprègne de religion, mais dans une forme sécularisée, sous l’angle de la morale. Les pratiques sont une autre question, laissées aux dignitaires religieux et aux confréries. Le maintien de la morale existante, une mise en avant de structures sociales dites traditionnelles et l’appui d’une partie des élites locales font du « somalisme » un projet nationaliste comme les autres, une vision politique conservatrice – au sens strict. Une de ses spécificités est son rapport aux clans. Parfois désignés comme responsables des divisions ou alors marqueurs d’une identité commune, les clans s’imbriquent dans les équilibres de pouvoir qui existent entre ceux qui se le partagent. Que ce soit pour les contester ou pour s’en servir, les nationalistes n’ont d’autre recours que d’instrumentaliser les structures claniques : elles font aussi partie du champ politique. Parmi les mythes politiques tenaces du somalisme des années 60, l’impact de la colonisation sur la société somali a une place particulière. Elle est désignée responsable de la violence entre les clans qui, auparavant, auraient vécu dans une harmonie pacifique faite de transhumances et d’échanges égalitaires ! De la même manière, la colonisation aurait induit des rapports de pouvoir et de rivalité entre des clans qui, jusque là, partageaient une démocratie pastorale ! Ainsi, passent aux oubliettes de l’histoire le massacre d’un campement entier d’un lignage de Isaaq Habar Awal par des Dir Issa en 1847, ou la mort en 1942 de 263 personnes lors d’affrontements entre des clans Majerteen. Et tant d’autres. Par un effet miroir, les anthropologues somalophiles se sont en partie nourris des discours produits par les élites somali sur elles-mêmes. Tout autant qu’ils ont alimenté par leur approche la conceptualisation du nationalisme somali et fourni des légitimations aux pouvoirs traditionnels ainsi qu’au discours pro-somali intéressé des Britanniques. Ce pansomalisme se saisit de personnages et d’événements pour en faire son histoire officielle, créer des mythes unificateurs pour taire les oppositions. Deux personnages sont emblématiques de la pensée politique de cette époque. L’un est une femme, Hawa Osman Tako, morte en 1948 lors de la répression d’une manifestation de nationalistes somali opposés au retour de la tutelle italienne sur la Somalia. Dans le discours nationaliste, elle incarne la femme somali en lutte. L’autre personnage est Nassib Bundo, le chef de la révolte des esclaves bantou à la fin du XIXe siècle, qui devient la figure de la lutte contre la domination et un héros du mouvement de libération nationale somali. Il est le nouveau Spartacus. Le « peuple somali », récemment créé, fait son entrée dans le jeu politique, devenant une des grilles de lecture et une nouvelle composante des dynamiques politiques et sociales.

Les revendications et les stratégies des femmes s’intègrent dans le discours nationaliste ambiant. Au sein de la LJS, les Sœurs sont un groupe de femmes qui luttent contre la présence coloniale tout en portant une critique sur la place des femmes dans la société traditionnelle. Elles militent aussi contre l’interdiction qui est faite aux femmes de participer à l’administration coloniale ou à la vie politique. Les Sœurs participent aux manifestations, aux affrontements et subissent elles aussi la répression des autorités coloniales. Elles tentent de s’imposer mais aucune ne sera autorisée à être candidate aux élections de 1959.

La première structure syndicale voit le jour en 1949. Le Syndicat des Travailleurs du Personnel Autochtone regroupe essentiellement les employés de l’administration coloniale. En 1952, il devient le Syndicat des Travailleurs Autochtones (STA) et se développe dans les installations portuaires de Mogadiscio, Merca et Kismayo, dans les ateliers et les usines, et dans les entreprises liées aux hôtels, restaurants ou cafés. Avec l’aide de la Confédération Italienne des Syndicats de Travailleurs (CISL) – « d’inspiration chrétienne » – le Syndicat des Travailleurs de Somalie naît le 1er mai 1955, puis se transforme en Confédération Somalienne des Travailleurs quatre ans plus tard. À la veille de l’indépendance, environ 70 % de l’économie est tenue par la petite communauté italienne.

Urbanisation & exodes

Mogadiscio est gouvernée pendant plus de trois siècles par différentes dynasties arabo-somali, puis se trouve alternativement sous la domination du sultanat d’Oman ou d’un sultanat somali. Malgré cela, la ville garde une relative indépendance grâce à son rôle économique de premier plan. Comme dans d’autres villes portuaires, des identités métissées – benadiri à Mogadiscio et bravani à Brava – différenciées des arrière-pays somali, se sont affirmées au fil des siècles. Des villes comme Mogadiscio et Brava ne comptent pas plus de 5000 habitants chacune au XIXe siècle, et Bossasso pas plus de 1500. Lorsque des guerriers appartenant à des lignages Biomal et Hawiye prennent le contrôle des deux quartiers principaux à la fin du XIXe siècle, Mogadiscio est majoritairement habitée par des lignages d’origine arabo-perse, commerçants, artisans ou orfèvres, dont l’organisation sociale diffère de celle des Somali. Deux autres ports, celui de Kismayo dans le sud, et Bossasso dans le nord, se développent pendant ce siècle. La population des villes du nord, plus en contact avec les pasteurs nomades, n’est pas fixe et dépend énormément des cycles de transhumances : au début du XXe siècle, les 10 000 habitants de Berbera sont trois fois plus nombreux lors des périodes de mousson. Lorsque les colons italiens décident en 1905 d’installer leur administration et le centre de leur commerce à Mogadiscio, ils accélèrent le processus d’urbanisation d’une partie des Somali qui y voient une manière d’obtenir du travail ou un refuge lors des sécheresses. Dans la première moitié des années 30, la ville compte plus de 50 000 habitants, dont une moitié de Somali et l’autre composée de 20 000 Italiens et de quelques milliers issus des lignages locaux. Avec la colonisation, Mogadiscio, dans laquelle se regroupent les notables et l’intelligentsia somali, prend de l’importance politique et économique face aux autres villes. Dans le nord, Hargeisa, la capitale du Somaliland, peine à s’imposer face à la concurrence économique de Berbera ou intellectuelle de Burao. Le commerce florissant et les ambitions militaires des fascistes italiens sur l’Éthiopie sont les moteurs de l’urbanisation de Mogadiscio, devenue après-guerre le centre de la vie politique, puis capitale de la future république indépendante. Imbriquée dans ces dynamiques politiques ou économiques, l’accélération de l’exode rural est aussi la conséquence des sécheresses qui ponctuent la fin du XIXe et le XXe siècle. Fragilisés par la revente de leurs excédents pour fournir les marchés – et donc dépendants du cours de la viande – et par les taxes imposées par les différents sultans, les pasteurs nomades ne sont pas toujours en mesure de faire face aux trop longues périodes de sécheresse. Perdant parfois jusqu’à 80 % de leur cheptel, ils revendent alors le bétail restant pour acheter des marchandises et s’installer dans une ville – ou dans des camps de réfugiés provisoires mis en place. Les affrontements dans les zones de pâturage ou les révoltes partisanes sont aussi des facteurs importants de l’exode rural. Contrairement à ce qu’il s’est passé lors de la révolution industrielle en Europe, nombre de ceux qui migrent vers les centres urbains n’ont jamais connu les structures villageoises, absentes du mode de vie des pasteurs nomades. À la fin des années 60, Mogadiscio est habitée par plus de 200 000 Somali devenus très largement majoritaires face aux lignages benadiri. Hargeisa, elle, compte moins de 70 000 habitants.

Cette période, qui mêle colonisation, urbanisation et industrialisation, crée une situation nouvelle qui remodèle les structures sociales des agro-pasteurs, et plus généralement de l’ensemble de l’espace somali : dorénavant, chaque clan se divise aussi entre des élites (fonctionnaires locaux ou nationaux), un milieu d’affaires et de commerce, une population urbanisée et des nomades (ou agriculteurs). Comme dans les relations traditionnelles et ses hiérarchies, auxquelles elle se juxtapose, cette nouvelle donne sociale et économique entérine une fois de plus que les avantages des uns ne sont pas nécessairement ceux des autres !

Somalie…

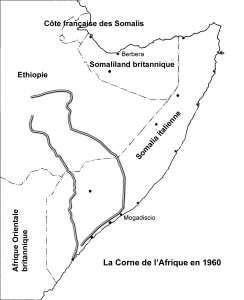

Le protocole international de décolonisation arrivant à terme, le Somaliland et la Somalia proclament respectivement leur indépendance le 26 juin et le 1er juillet 1960. Malgré les divergences sur ce sujet entre les partis politiques somali, les deux territoires se réunissent sous le nom de République de Somalie ce même 1er juillet. Jusqu’ici sous domination britannique, les Somali du Kenya sont intégrés dans la région nord de ce pays qui accède à l’indépendance en 1963. L’Ogaden, le Harar et le Hawd restent à l’Éthiopie et les Français conservent l’extrême nord de l’espace somali, devenu Territoire d’outre-mer (TOM).

Le protocole international de décolonisation arrivant à terme, le Somaliland et la Somalia proclament respectivement leur indépendance le 26 juin et le 1er juillet 1960. Malgré les divergences sur ce sujet entre les partis politiques somali, les deux territoires se réunissent sous le nom de République de Somalie ce même 1er juillet. Jusqu’ici sous domination britannique, les Somali du Kenya sont intégrés dans la région nord de ce pays qui accède à l’indépendance en 1963. L’Ogaden, le Harar et le Hawd restent à l’Éthiopie et les Français conservent l’extrême nord de l’espace somali, devenu Territoire d’outre-mer (TOM).