Le terme somali est employé pour désigner environ 17 millions de personnes vivant dans l’ex République de Somalie, au nord du Kenya, à l’est de l’Éthiopie et dans une partie de Djibouti. Selon la présentation anthropologique généralement admise, les Somali se définissent par la langue somali qu’ils partagent, une structure sociale égalitaire commune basée sur les clans et des lignages patrilinéaires, un mode de vie d’éleveurs nomades ou semi-nomades, et un système traditionnel qui fait bon ménage avec l’islam et ses préceptes. Les Somali s’auto-différencient des populations alentour que sont les Oromo à l’ouest, les Arabes et les Afar au nord, et les Bantou au sud. Ces définitions restrictives correspondent tout autant à la vision que la société somali peut avoir d’elle-même, ou l’image qu’elle veut se donner, qu’à celle de l’anthropologie qui déforme et réduit la réalité. Néanmoins, je vais tenter de détailler cette « définition anthropologique » afin de fixer les cadres dans lesquels chaque Somali est contraint.

Langues

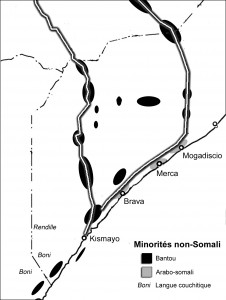

Comme les autres sciences sociales, la linguistique raffole des classements. Elle s’acharne à ranger la diversité linguistique dans des tableaux reflétant la proximité et l’éloignement de langues entre elles. Ces classements ont maintes fois été revus, contestés, voire abandonnés. Ainsi, les langues de la Corne de l’Afrique font partie d’un vaste ensemble afro-asiatique – auquel appartient l’arabe, l’hébreu ou l’égyptien ancien, par exemple – divisé en de multiples branches et sous-branches parmi lesquelles les familles bantou et couchitique. Cette dernière comprend des groupes de langues parlées dans l’est de l’Afrique (Soudan, Éthiopie, Djibouti, Kenya, Tanzanie et Somalie) réunissant quelques milliers de locuteurs pour certaines et plusieurs millions pour d’autres. Dans la partie la plus orientale, l’un d’eux regroupe le rendille et le boni, parlés au Kenya, et le somali. Selon les études linguistiques, l’extension de ce groupe s’est faîte à partir du sud de l’actuelle Somalie, vers le nord ; contrairement à ce qu’affirment les mythes somali ou des études anthropologiques. Sous le vocable somali, les linguistes mettent dans un même ensemble trois parlers : le mahaatiri dans le nord et le centre, le benadiri dans la région côtière autour de Mogadiscio et son arrière-pays, et le maaytiri dans la région entre les fleuves Jubba et Shabele, la « mésopotamie » somalienne. Le premier a fourni les bases d’une normalisation de la langue somali unifiée et standardisée. S’il y a inter-compréhension entre les deux premiers, ce n’est pas toujours le cas avec le troisième. D’autres linguistes ont chamboulé ce schéma et proposent une plus vaste famille somali dans laquelle plusieurs langues se côtoient, chacune ayant plusieurs variantes régionales. Le terme général de maaytiri disparaît pour laisser place à différentes langues désignées selon les noms des sous-clans ou des groupes castés qui les parlent. La langue standardisée s’écrit avec l’alphabet latin depuis la réforme de 1972 qui remplace les trois formes d’alphabet existantes pour noter le somali. Elle se diffuse via la littérature, les médias et la scolarisation à travers tout l’espace somalophone.

Celles que l’on appelle les « minorités linguistiques » se trouvent isolées dans ce vaste ensemble linguistique somali. Ces langues se rattachent à la famille bantou qui regroupe des langues réparties entre le Congo-Kinshasa et l’Afrique du Sud. Les locuteurs de ces langues sont issus des populations vivant dans la région avant « l’arrivée » de ceux qui allaient devenir les Somali, ou des évadés de la traite des esclaves installés dans la région entre les deux fleuves. Dans quelques régions côtières, de part leurs histoires faites de commerce et de migrations, existent aussi des parlers somali mêlant fortement arabe, farsi ou swahili. Reconnu par la République de Somalie, l’arabe est une langue officielle mais surtout d’échange et de commerce. La proximité géographique avec le Yémen, les échanges de marchandises, l’installation de migrants, le mixage des populations et une bonne part d’histoire commune font que l’arabe yéménite s’impose face à l’arabe standard.

Clans, castes & familles

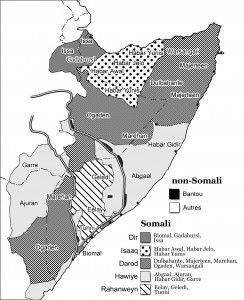

Un clan est un ensemble de familles se réclamant d’un ancêtre commun – masculin – dans une structure généalogique partagée. Cette structure se subdivise en lignages, eux-mêmes issus d’un ancêtre commun, auxquels chaque famille et chaque individu sont reliés. La langue somali ne fait pas de différence entre clan et sous-clan. Bien plus mythique que réel, cet ancêtre est une manière de structurer politiquement et économiquement des familles entre elles, de forcer les solidarités. L’organisation en clans n’est pas rigide et fermée car elle permet aussi d’intégrer des familles ou des sous-clans dans une structure déjà existante, une forme d’adoption. Tous les clans ne sont pas numériquement équivalents et n’ont donc pas le même poids économique ou militaire. Le clan n’est pas une structure « primitive » mais une forme complexe et moderne d’organisation sociale regroupant parfois des millions de personnes. Comme dans toute l’Afrique, le rôle de la généalogie est accentué par la présence de l’islam qui donne une légitimité aux supposés descendants du prophète musulman ou des tribus de la péninsule arabique. Ainsi, les mythes de la société somali la divisent entre les clans descendant de Sab et de Samaale, dont le géniteur, Hiil, serait issu d’un lignage le rattachant aux Quraych, la tribu mecquoise du prophète. Cette forme de généalogie mythique est fluctuante et si chacun dans chaque clan est capable de décliner ses origines, il semble impossible d’en faire un grand schéma cohérent qui réunirait tous les clans. Ceux se réclamant de Sab, les Rahanweyn – qui signifie « grande foule » – se subdivisent en une multitude de clans, vivant d’agro-pastoralisme sédentaire dans la région fertile entre les fleuves Jubba et Shabele, plus attachés aux territoires qu’ils cultivent qu’aux filiations généalogiques. Les écarts linguistiques les différencient du reste des clans éleveurs nomades issus de Samaale qui les considèrent parfois comme des « somalisés » aux pratiques sociales peu nobles. De part sa géographie, son histoire et ses modes de vie, cette région agricole est un lieu de métissage. La plupart des « minorités » de l’espace somali se situent dans cette mésopotamie. Samaale aurait eu plusieurs fils dont les descendants furent les ancêtres éponymes (dont ils tirent le nom) des quatre autres principaux clans somali que sont les Dir et les Isaaq au nord, les Darod du nord au sud et les Hawiye dans le centre. Chacun se divise en une multitude de clans : les Gadabursi ou les Issa pour les Dir, les Habar Awal ou les Habar Yunis pour les Isaaq, les Ogaden ou les Majerteen pour les Darod ou encore les Abgal et les Habar Gedir pour les Hawiye. Mais ce ne sont que des exemples car il en existe tant qu’il serait fastidieux de les lister ici. Par la suite, lorsque cela aura du sens, je préciserai. Du point de vue démographique les Darod et les Hawiye sont les plus importants. Il existe aussi des lignages religieux ou issus d’autres généalogies, dont les ancêtres seraient originaires de la péninsule arabique, et qui se rattachent par « adoption » à l’un des clans de Samaale ou de Sab. Il existe aussi nombre de petits clans se rattachant à des clans somali mais que l’on ne retrouve pas dans les généalogies. La généalogie clanique est une « science » obscure. Des familles ou des clans peuvent aussi contracter des alliances avec d’autres familles ou clans afin de sortir de la contrainte généalogique, selon leurs besoins. Ainsi, des Boni ou des Oromo sont sous l’autorité de clans Rahanweyn ou Darod, liés soit par les mêmes contrats que ceux entre Somali, soit dans un rapport de servitude. En 1960, il existe plus d’un millier de lignages, regroupant de quelques centaines de personnes chez des nomades du nord à plus de 100 000 chez les sédentaires du sud. Parce qu’elle sont floues, mouvantes, les généalogies reflètent plus les rapports de forces politiques et démographiques du présent plutôt que la description d’une réalité passée.

Un clan est un ensemble de familles se réclamant d’un ancêtre commun – masculin – dans une structure généalogique partagée. Cette structure se subdivise en lignages, eux-mêmes issus d’un ancêtre commun, auxquels chaque famille et chaque individu sont reliés. La langue somali ne fait pas de différence entre clan et sous-clan. Bien plus mythique que réel, cet ancêtre est une manière de structurer politiquement et économiquement des familles entre elles, de forcer les solidarités. L’organisation en clans n’est pas rigide et fermée car elle permet aussi d’intégrer des familles ou des sous-clans dans une structure déjà existante, une forme d’adoption. Tous les clans ne sont pas numériquement équivalents et n’ont donc pas le même poids économique ou militaire. Le clan n’est pas une structure « primitive » mais une forme complexe et moderne d’organisation sociale regroupant parfois des millions de personnes. Comme dans toute l’Afrique, le rôle de la généalogie est accentué par la présence de l’islam qui donne une légitimité aux supposés descendants du prophète musulman ou des tribus de la péninsule arabique. Ainsi, les mythes de la société somali la divisent entre les clans descendant de Sab et de Samaale, dont le géniteur, Hiil, serait issu d’un lignage le rattachant aux Quraych, la tribu mecquoise du prophète. Cette forme de généalogie mythique est fluctuante et si chacun dans chaque clan est capable de décliner ses origines, il semble impossible d’en faire un grand schéma cohérent qui réunirait tous les clans. Ceux se réclamant de Sab, les Rahanweyn – qui signifie « grande foule » – se subdivisent en une multitude de clans, vivant d’agro-pastoralisme sédentaire dans la région fertile entre les fleuves Jubba et Shabele, plus attachés aux territoires qu’ils cultivent qu’aux filiations généalogiques. Les écarts linguistiques les différencient du reste des clans éleveurs nomades issus de Samaale qui les considèrent parfois comme des « somalisés » aux pratiques sociales peu nobles. De part sa géographie, son histoire et ses modes de vie, cette région agricole est un lieu de métissage. La plupart des « minorités » de l’espace somali se situent dans cette mésopotamie. Samaale aurait eu plusieurs fils dont les descendants furent les ancêtres éponymes (dont ils tirent le nom) des quatre autres principaux clans somali que sont les Dir et les Isaaq au nord, les Darod du nord au sud et les Hawiye dans le centre. Chacun se divise en une multitude de clans : les Gadabursi ou les Issa pour les Dir, les Habar Awal ou les Habar Yunis pour les Isaaq, les Ogaden ou les Majerteen pour les Darod ou encore les Abgal et les Habar Gedir pour les Hawiye. Mais ce ne sont que des exemples car il en existe tant qu’il serait fastidieux de les lister ici. Par la suite, lorsque cela aura du sens, je préciserai. Du point de vue démographique les Darod et les Hawiye sont les plus importants. Il existe aussi des lignages religieux ou issus d’autres généalogies, dont les ancêtres seraient originaires de la péninsule arabique, et qui se rattachent par « adoption » à l’un des clans de Samaale ou de Sab. Il existe aussi nombre de petits clans se rattachant à des clans somali mais que l’on ne retrouve pas dans les généalogies. La généalogie clanique est une « science » obscure. Des familles ou des clans peuvent aussi contracter des alliances avec d’autres familles ou clans afin de sortir de la contrainte généalogique, selon leurs besoins. Ainsi, des Boni ou des Oromo sont sous l’autorité de clans Rahanweyn ou Darod, liés soit par les mêmes contrats que ceux entre Somali, soit dans un rapport de servitude. En 1960, il existe plus d’un millier de lignages, regroupant de quelques centaines de personnes chez des nomades du nord à plus de 100 000 chez les sédentaires du sud. Parce qu’elle sont floues, mouvantes, les généalogies reflètent plus les rapports de forces politiques et démographiques du présent plutôt que la description d’une réalité passée.

Cette structure généalogique complexe est le cadre d’un droit coutumier qui place tous ces clans et les familles qui les composent dans une interdépendance économique, sociale et militaire. Ou plutôt, place tous les clans de moindre importance dans une position de subordination, de vassaux. Pour faire vite, disons que deux familles issues d’un même ancêtre se différencient, mais lorsque l’une d’elles entre en conflit avec une autre famille issue d’un ancêtre différent, alors elles cessent de s’opposer pour « fusionner » et ainsi entrer en conflit avec l’autre famille, elle-même « fusionnée » avec les familles avec lesquelles elle a un ancêtre commun. Suivant la gravité ou l’étendue du conflit, les fusions peuvent se faire sur plusieurs niveaux. Ces alliances cessent dès le conflit réglé. Des anthropologues ont tenté de schématiser cette forme d’organisation en lui donnant le nom de segmentarité, les segments étant les différents niveaux de fusion. Ils ont voulu y voir une « anarchie ordonnée » (sic), une forme d’organisation sociale ne permettant pas l’émergence d’un pouvoir centralisé. Mieux vaut un petit schéma qu’un long discours. Si le clan A se segmente en deux lignages, B et C, eux-mêmes respectivement divisés en D et E, F et G. Le lignage F se segmente en J et K. Le lignage D forme un groupe distinct de E, tout comme F de G, ou J de K. Mais lorsque D entre en conflit avec F, il y a fusion entre D et E au niveau (le segment) supérieur B afin de s’opposer à F et G, regroupés eux aussi au niveau supérieur C. Quand le conflit cesse, ces fusions disparaissent et chaque lignage retrouve son autonomie. Ce système dynamique s’équilibre dans un jeu permanent et mécanique de fusions et de fissions. Se contentant de l’aspect fonctionnel, les premiers théoriciens de la segmentarité n’ont pas su y voir les différences démographiques, économiques, militaires, géographiques et sociales qui, de fait, favorisent certains plutôt que d’autres – parmi les clans ou les familles – et créent des inégalités, des rapports dominants/dominés. Un exemple m’a paru très parlant. Deux clans, l’un nombreux et puissant, l’autre faible et désarmé, s’opposent à propos d’un homicide commis par un membre du clan puissant à l’encontre de l’autre clan. Lors des négociations de réparation, les deux clans doivent trouver un accord suivant les règles qu’ils partagent. En l’occurrence, le clan du meurtrier doit proposer une compensation proportionnelle au dommage causé : le prix du sang. Il propose une sorte d’amnistie au motif que le petit clan, lui aussi, aurait bien voulu bénéficier de la magnanimité de l’autre s’il avait été en pareille situation. Dans l’impossibilité de poser ses propres exigences il n’a pas d’autre choix que d’accepter, sans prendre le risque d’un conflit qu’il ne peut assumer. En espérant bien en retour une magnanimité lors d’un prochain différend. Mais rien n’est moins sûr ! Un autre exemple similaire : entre deux familles en conflit dont l’une, la « fautive », gère des puits et la seconde, composée d’éleveurs nomades, est en demande de réparation. Le déséquilibre est évident, la seconde n’est pas en mesure de refuser à la vue de l’enjeu. Un anthropologue spécialiste de la Somalie écrivait au milieu du XXe siècle que la segmentarité locale était une « démocratie pastorale » ! Sans entrer dans les détails du droit coutumier, il faut encore préciser qu’il existe un système de contrats, ancestraux ou négociés entre les clans, qui les lient dans une obligation de participer mutuellement au paiement des compensations en cas de litiges entre deux parties.

Cette structure généalogique complexe est le cadre d’un droit coutumier qui place tous ces clans et les familles qui les composent dans une interdépendance économique, sociale et militaire. Ou plutôt, place tous les clans de moindre importance dans une position de subordination, de vassaux. Pour faire vite, disons que deux familles issues d’un même ancêtre se différencient, mais lorsque l’une d’elles entre en conflit avec une autre famille issue d’un ancêtre différent, alors elles cessent de s’opposer pour « fusionner » et ainsi entrer en conflit avec l’autre famille, elle-même « fusionnée » avec les familles avec lesquelles elle a un ancêtre commun. Suivant la gravité ou l’étendue du conflit, les fusions peuvent se faire sur plusieurs niveaux. Ces alliances cessent dès le conflit réglé. Des anthropologues ont tenté de schématiser cette forme d’organisation en lui donnant le nom de segmentarité, les segments étant les différents niveaux de fusion. Ils ont voulu y voir une « anarchie ordonnée » (sic), une forme d’organisation sociale ne permettant pas l’émergence d’un pouvoir centralisé. Mieux vaut un petit schéma qu’un long discours. Si le clan A se segmente en deux lignages, B et C, eux-mêmes respectivement divisés en D et E, F et G. Le lignage F se segmente en J et K. Le lignage D forme un groupe distinct de E, tout comme F de G, ou J de K. Mais lorsque D entre en conflit avec F, il y a fusion entre D et E au niveau (le segment) supérieur B afin de s’opposer à F et G, regroupés eux aussi au niveau supérieur C. Quand le conflit cesse, ces fusions disparaissent et chaque lignage retrouve son autonomie. Ce système dynamique s’équilibre dans un jeu permanent et mécanique de fusions et de fissions. Se contentant de l’aspect fonctionnel, les premiers théoriciens de la segmentarité n’ont pas su y voir les différences démographiques, économiques, militaires, géographiques et sociales qui, de fait, favorisent certains plutôt que d’autres – parmi les clans ou les familles – et créent des inégalités, des rapports dominants/dominés. Un exemple m’a paru très parlant. Deux clans, l’un nombreux et puissant, l’autre faible et désarmé, s’opposent à propos d’un homicide commis par un membre du clan puissant à l’encontre de l’autre clan. Lors des négociations de réparation, les deux clans doivent trouver un accord suivant les règles qu’ils partagent. En l’occurrence, le clan du meurtrier doit proposer une compensation proportionnelle au dommage causé : le prix du sang. Il propose une sorte d’amnistie au motif que le petit clan, lui aussi, aurait bien voulu bénéficier de la magnanimité de l’autre s’il avait été en pareille situation. Dans l’impossibilité de poser ses propres exigences il n’a pas d’autre choix que d’accepter, sans prendre le risque d’un conflit qu’il ne peut assumer. En espérant bien en retour une magnanimité lors d’un prochain différend. Mais rien n’est moins sûr ! Un autre exemple similaire : entre deux familles en conflit dont l’une, la « fautive », gère des puits et la seconde, composée d’éleveurs nomades, est en demande de réparation. Le déséquilibre est évident, la seconde n’est pas en mesure de refuser à la vue de l’enjeu. Un anthropologue spécialiste de la Somalie écrivait au milieu du XXe siècle que la segmentarité locale était une « démocratie pastorale » ! Sans entrer dans les détails du droit coutumier, il faut encore préciser qu’il existe un système de contrats, ancestraux ou négociés entre les clans, qui les lient dans une obligation de participer mutuellement au paiement des compensations en cas de litiges entre deux parties.

Imbriquées dans ce système de clans, dominé par des pasteurs, existent cinq castes/classes, dont trois sont somali. Dans un système de castes, les classes sociales sont réparties strictement entre des activités économiques spécifiques, hiérarchisées et inter-dépendantes, exercées par des groupes endogames – qui peuvent se marier uniquement dans leur caste. Les deux castes « nobles » qui détiennent le pouvoir séculier et religieux sont celles des guerriers et des prêtres. Les premiers, généralement pasteurs nomades, éleveurs de dromadaires, de bovins, de chèvres ou de moutons, gèrent la terre et les points d’eau. Les seconds ne possèdent pas les terres sur lesquelles ils font paître leurs troupeaux et en demandent l’accès. Cela ne signifie pas que l’ensemble des individus de ces castes exercent effectivement une fonction, mais que seuls des lignages qui s’y rattachent peuvent y prétendre. Ces deux castes se complètent. L’une, à l’autorité politique forte, protège l’autre qui bénéficie de la légitimité spirituelle. Chez les nomades, les inégalités de richesse se traduisent par des cheptels plus ou moins importants. Le statut social particulier de celui qui possède plus est à la hauteur de sa capacité de redistribution, sans laquelle il n’existe pas de légitimité. En théorie, l’enrichissement personnel sans volonté de redistribution est un non-sens car il ne confère aucun avantage social. Dans la réalité, c’est plus subtil ! La troisième caste est composée de corporations de métiers ou d’activités sociales dévalorisés, considérées impures. Ses membres sont cantonnés à vivre de la chasse, de l’artisanat, de la magie, du travail du métal… et de tous leurs dérivés, boucherie, tannerie, fabrication de sandales, d’amulettes, d’armes, barbiers… La liste est longue. Selon les Somali, l’explication est à chercher dans le passé de ces parias lorsqu’un de leurs ancêtres a commis une faute ou un sacrilège : une justification par le mythe de l’ordre social. Ces « basses castes » se composent aussi de bannis, accusés par leur clan d’avoir commis un crime odieux, sans compensation possible. Nombreux et répartis à travers tout l’espace somali, ces groupes castés ne sont pas toujours rattachés aux généalogies, mais se mettent sous la « protection » de clans parmi lesquels ils peuvent se livrer à leurs activités. Qu’ils soient Yibir magiciens, Tumaal forgerons, Yaxar tisserands, Jaaji pêcheurs ou Migdaan chasseur-tanneurs, tous subissent un système discriminant leur interdisant, sauf exception, de posséder du bétail ou de la terre. Leur valeur est moindre que celle d’un Somali noble lors de réparation, après une mort par exemple. Lorsqu’ils ne sont pas tout simplement proscrits, les mariages entre membre de ces groupes castés et un Somali sont mal vus. Malgré cela, ces groupes ne peuvent être considérés comme esclaves car c’est leur activité qu’ils mettent à disposition de leurs employeurs, contre protection et rémunération, et non leur personne dont ils sont « libres » de disposer. Les deux autres basses castes sont composées de groupes minoritaires considérés non somali. Dans les villes côtières, le métissage entre Arabes, Perses, Indiens et Somali a créé des lignages spécifiques qui se donnent des noms de clans liés à la géographie, souvent rattachés à ceux des Somali. Ces lignages sont tous liés à des Bantou citadins dont ils sont les employeurs, parfois les anciens maîtres. Ne subissant pas le même racisme que les Bantou, ils peuvent traiter sur un pied d’égalité avec les Somali. La dernière caste est celle des Bantou de la mésopotamie et qui se divisent en deux groupes n’ayant pas le même statut social. Des lignages d’anciens esclaves affranchis ou en fuite, mêlés à des populations bantou plus anciennes, peuvent posséder de la terre. Ils bénéficient d’une reconnaissance minime dans les assemblées ainsi que d’une « valeur » en cas de compensation lors d’un différend ! Généralement ils restent attachés à leurs anciens maîtres pour lesquels ils travaillent contre salaire. Les autres sont les descendants d’esclaves bantou importés pendant plusieurs siècles pour fournir la main-d’œuvre dans les cités et les plantations entre le Jubba et le Shabele.

Même si elle reste un référent, la structure sociale clanique et segmentaire n’est pas la seule dynamique, elle est surtout effective, active, lors de différends entre familles ou clans. Toutes les familles appartenant à un clan ne vivent pas obligatoirement ensemble et les grandes confédérations claniques (Dir, Darod, Isaaq, Hawiye et Rahanweyn) s’étendent sur des centaines de kilomètres. De fait les familles partagent leur quotidien, habitent dans des villages avec des familles qui n’ont pas nécessairement d’ancêtres, réels ou mythiques, en commun. Elles se forgent des alliances pratiques, par contrat, par le mariage, l’adoption, l’entraide, le voisinage, le commerce… Difficile de concrétiser des tracés, des frontières fixes entre les clans nomades, tant les limites fluctuent entre chaque saison de pluie, au gré des pactes locaux conclus entre lignages de clans différents, engagés ensemble contractuellement lors d’assemblées. Malgré le mode de vie prédominant, il existe toute une somme de pratiques allant du nomadisme à la sédentarisation, de l’agro-pastoralisme sédentaire à l’élevage nomade, en passant par la pêche et le commerce. Ces familles vivent de l’une ou l’autre de ces activités économiques en écoulant leurs marchandises sur les marchés locaux, les circuits nationaux ou internationaux, ou en vendant leur force de travail. Elles n’ont évidemment pas toutes le même statut social, qu’elles le tiennent d’un héritage « spirituel », d’une ascendance plus noble, plus ou moins guerrière, d’un cheptel plus important ou d’une situation économique favorable…

Somali.e

Que ce soit parmi les agro-pasteurs ou les éleveurs nomades, les rapports de genre se concrétisent par le cantonnement des femmes à des activités liées à la sphère domestique – entretien, transformation et éducation – et un peu aux échanges de biens. Beaucoup d’espaces et d’activités sociales ne sont pas mixtes, parfois jusqu’à la ségrégation. Manger, prier ou travailler ensemble ne se fait pas. Les femmes aussi peuvent être considérées comme un groupe casté, « sans généalogie », dont le domaine d’activité est la gestion du quotidien. En plus du travail domestique – ramassage du bois et collecte d’eau par exemple – et les tâches liées à l’élevage des enfants, les femmes nourrissent chez les pasteurs le petit bétail et vendent le lait, tandis qu’elles cultivent les champs et s’occupent des récoltes chez les agriculteurs. Les hommes contrôlent les revenus de la vente du bétail ou des récoltes. La division genrée du travail se manifeste dans les métiers de l’agriculture par le fait que les hommes se réservent strictement certaines activités, considérées comme les plus gratifiantes. Ils laissent aux femmes le désherbage ou le glanage au sol. De fait, l’utilisation des outils se fait selon une répartition genrée. Dans le pastoralisme, c’est l’interdiction faite aux femmes d’élever des chameaux, animal « noble », qui marque la division stricte du travail. Généralement, les travaux réalisés par les femmes sont ceux que seuls les esclaves peuvent aussi réaliser. Dès le plus jeune âge, la différenciation fille/garçon est entretenue par des codes vestimentaires différents.

Avant sa huitième année une jeune fille somali est amenée à subir une mutilation importante et douloureuse de ses organes génitaux, appelée excision. Elle consiste en l’ablation de la partie externe du clitoris et des petites lèvres. Ensuite les grandes lèvres sont cousues ensemble (infibulation) de telle sorte qu’il ne reste qu’une petit orifice pour évacuer l’urine et le sang. Ainsi mutilé, ce sexe est source de douleurs, et les premiers rapports sexuels nécessitent une nouvelle fois une « intervention chirurgicale ». Environ 98 % des jeunes filles somali y sont soumises. Certaines en meurent. Ces rites de mutilations génitales sont réalisés par des femmes – pauvres – appartenant parfois à une caste spécifique : c’est-à-dire qu’elles sont socialement contraintes et dépendantes économiquement de cette activité. Cette forme de contrôle social sur le corps des femmes est largement pratiquée dans une vingtaine de pays en Afrique. Même si elles restent « des adolescentes » jusqu’à leurs 21 ans, elles ne peuvent accéder au statut de femme sans subir cette mutilation. Une femme non-excisée est rejetée. Les traditions, des critères esthétiques, la pression sociale, la religion ou la fertilité sont tour à tour évoqués pour – laborieusement – justifier cette pratique. Difficiles pour celles qui ne s’y soumettent pas, ou dont les parents refusent ce rite, de trouver une place dans la société somali. Quant aux jeunes garçons, ils subissent une mutilation très légère – sans commune mesure avec celle réservée aux femmes – de leur pénis : la circoncision, telle qu’elle est pratiquée en France. Toute jeune fille est destinée à quitter sa famille pour rejoindre, contre une dot, celle de son mari et par conséquent être rattachée aux solidarités et contraintes liées à « son » nouveau clan. Même si ils n’ont pas leur propre généalogie, les lignages issus de femmes ou les alliances matrimoniales ont néanmoins une certaine importance par les liens économiques ou politiques qu’ils peuvent créer. Un proverbe somali dit : « Un bébé est né là où le sang a coulé ». La généalogie patrilinéaire mythique fait remonter l’origine des hommes somali à la péninsule arabique, ce qui revient à dire que ce sont les femmes qui introduisent la part d’africanité ! Et par là même justifie leur statut social comme pour les esclaves bantou. Que ce soit dans un environnement de pasteurs ou d’agriculteurs, les hommes sont peu présents dans l’espace domestique. Tous les jours, ou parfois pendant de longues périodes, les pasteurs partent des campements avec leurs troupeaux. C’est dans cet espace uniquement masculin que dès huit ans les jeunes garçons se socialisent. Idem parmi les agriculteurs où les jeunes garçons participent avec leurs pères aux activités de ces derniers. Le mariage est un acte social collectif dans lequel ce sont des familles qui se lient, bien plus qu’une union entre des individus. Bref, des mariages d’intérêts et arrangés. Les hommes – jeunes et adultes – sont peu présents dans les campements nomades ou les petits villages d’agriculteurs.

Seuls les hommes vieux restent avec les femmes et les enfants. Cet espace de socialisation est celui où se mettent en place les solidarités et l’entraide entre les femmes. Aucune ne dispose des moyens de production, si ce n’est un petit lopin de terre attribué par leur mari. L’entraide concerne les tâches domestiques, la grossesse et l’éducation, le soin des enfants et la gestion des principales fêtes collectives et rituelles. Hormis décès ou divorce, les groupes ainsi formés par ces femmes restent quasi inchangés pendant des années. Cela permet d’établir des rapports de confiance entre des femmes n’ayant aucune parenté entre elles. La plupart du temps, elles ne se lient pas selon des critères claniques mais selon la réalité du voisinage, des affinités et des rapports de pouvoir entre elles. Deux niveaux de solidarité existent. Le premier est celui qui est public, où les femmes discutent, troquent et s’entraident pour le quotidien et les activités ponctuelles comme l’organisation des grands repas cérémoniels ou les gros travaux annuels de réfection obligatoires. Le surplus de ce qu’elles produisent dans la sphère domestique – plats cuisinés, paniers, nattes, poterie ou éventails par exemple – sert aux échanges de biens ou de services afin d’obtenir les produits nécessaires manquants. Le second concerne les formes d’entraide clandestines que les femmes pratiquent à l’insu des hommes. Dans quelques régions, elles sont exclues de certains chemins et des endroits publics leur sont fortement déconseillés – proximité d’une mosquée ou d’un marché fréquenté par des hommes – ce qui complique les communications et les liens entre les femmes et leurs familles. Cette réalité pousse certaines d’entre elles à devoir s’organiser pour faire quelques centaines de mètres. La ségrégation spatiale fait de la solidarité une nécessité. Bénéficiant du « prestige social » que donne la vieillesse, les plus âgées participent moins aux réseaux de solidarité. L’entraide financière est une part importante des solidarités féminines. Dans plusieurs régions de l’espace somali, de petits groupes de femmes n’ayant pas obligatoirement de liens claniques ou familiaux s’organisent pour se constituer un pécule. Chacune extrait, en fonction de ses possibilités, une petite partie des bénéfices de ce qu’elle revend pour la mettre en commun. Elles financent ainsi régulièrement des projets ou des besoins personnels de chacune d’entre elles, à tour de rôle. Certaines capitalisent en prévision d’une situation économique difficile ou d’un événement tel un mariage, une naissance ou la constitution d’une dot. Cela permet aussi parfois d’aider des veuves à survivre, à racheter une dot pour des femmes voulant divorcer ou soutenir celles en attente de remariage. La polygynie – situation où l’homme est le chef d’une famille composée de plusieurs femmes – est assez répandue, selon les capacités économiques de chaque homme. De fait, cette polygynie redonne une importance relative à la filiation matrilinéaire, car tous et toutes doivent pouvoir préciser l’appartenance clanique de leur mère afin de se différencier de celles et ceux issus d’une des autres femmes de leur père. Ce que les anthropologues appellent le lévirat est pratiqué, là aussi selon les capacités économiques. Il consiste pour le frère d’un homme défunt à épouser la veuve et prendre en charge les enfants qui deviennent pleinement les siens dans une famille élargie, plus nombreuse. Les jeunes garçons, devenus des adultes pasteurs ou agriculteurs, ont acquis les connaissances techniques et sociales liées à leur genre et se doivent de devenir père et chef de famille. La question de l’héritage est complexe car plusieurs modalités se superposent et parfois entrent en conflit. L’islam ou les coutumes traditionnelles n’attribuent pas les mêmes parts pour les héritiers, selon qu’ils soient hommes ou femmes. Les espaces dont les individus disposent pour échapper à leurs rôles sociaux sont très restreints, et encore plus pour les femmes : l’islam ou les milieux urbains vont les élargir.

Comme dans tout processus de domination, l’invisibilité au profit de la norme rend difficile une vision de l’histoire des femmes, si ce n’est à travers quelques rares figures singulières qui en disent peu sur une situation plus générale. Les traditions populaires somali possèdent leurs figures féminines – mythiques ou réelles ? – dont les histoires sont construites de telle sorte qu’elles sont des repoussoirs, des justifications à un ordre des choses dominé par les hommes. L’histoire pour enfants des Dhagdheer (Longues Oreilles) parle d’une jeune mère qui refuse la polygynie, malgré l’équité du mari. Jalouse de la seconde femme, elle s’enfuit avec l’enfant. Perdue, elle erre des jours puis arrive dans la vallée du Nugal. Elle est alors poursuivie par les monstrueux Dhagdheer connus pour manger les humains, et en particulier les enfants. Après une longue course poursuite, la jeune fille se trouve au bord d’un ravin. Voyant les Dhagdheer arriver, elle serre son enfant contre elle, s’en remet à « Dieu » pour les sauver et saute dans le ravin. L’autre histoire n’est pas pour les enfants. Elle est la mise en avant d’un matriarcat horrible dont les hommes seraient de pauvres victimes innocentes. La version masculine de l’histoire de la reine Araweelo parle d’une femme sanguinaire qui emprisonne les hommes pour les castrer. Elle veut ainsi les punir des guerres incessantes entre les clans somali. Elle incite aussi les femmes à rejeter les hommes et fait même tuer son mari. Elle appelle les femmes à castrer tous les jeunes hommes, mais l’une de ses filles s’y refuse et sauve l’enfant. Devenu adolescent, ce jeune homme tente vainement de tuer sa grand-mère de reine, puis la renverse quelques années plus tard. Selon certaines traditions, les femmes sont depuis condamnées à subir l’excision afin qu’elles n’oublient pas le mal qu’elles ont fait. Mode de justification assez classique d’une cruauté sociale, présente et réelle, par une autre, passée et mythique. L’oralité féminine ne rend pas compte de la même histoire ! Au XVe siècle dans la région du Sanaag au nord, Araweelo, née parmi les Isaaq, assiste depuis son enfance aux guerres qui déchirent les Somali. Son mari et ses deux enfants sont tués lors de ces guerres et elle se retrouve seule pour subvenir à ses besoins. Veuve et sans enfant, elle est délaissée par la famille de son mari et décide de retourner auprès de la sienne. Rejetée, elle rencontre d’autres femmes dans la même situation et, ensemble, elles s’installent à l’écart et vivent de la chasse. Et ainsi pendant plusieurs années. Entendant parler de ce groupe, autonome des clans somali et qui résiste à ses agresseurs, de nombreuses femmes le rejoignent. Par son habileté à la chasse et sa bravoure lors des combats, Araweelo est désignée par les autres femmes pour les diriger. Elles forment progressivement une force militaire sous laquelle viennent se réfugier de petits clans. Couronnée reine, elle réunit un conseil – d’hommes et de femmes – lors duquel trois règles sont établies pour mettre fin aux guerres : proposer une réconciliation impartiale, menacer ceux qui refusent, et déclarer la guerre aux plus récalcitrants. Araweelo met en place une grande armée, construit une énorme prison, et se lance dans une guerre contre les clans somali. Les prisonniers et les chefs de clans sont tous envoyés dans cette nouvelle prison. Aucun ne réussissant à s’en échapper, une rumeur se répand. Un proverbe somali affirmant que sans ses testicules un homme est incapable de penser, de s’aider ou de s’échapper lui-même, certains pensent que la reine fait castrer tous les prisonniers ! Apprenant cette rumeur, Araweelo s’amuse à la répandre afin de calmer les derniers clans en guerre. Après des années de règne et de paix, elle est assassinée par un chef de clan renégat. La guerre entre les clans repart de plus belle. Selon les (nombreuses) versions, mythiques ou réelles, l’histoire d’Araweelo est à l’image de la construction genrée des rôles sociaux.

La poésie somali est généralement répartie en différentes catégories, dont certaines sont – presque exclusivement – réservées aux hommes. En général, parmi les plus romantiques, certains aiment à voir dans la poésie masculine dédiée « à la femme » une marque d’absence de discours sexiste, alors qu’au contraire ce thème n’est souvent qu’une façon de réaffirmer des rôles genrés en douceur. La poésie somali n’échappe pas à ce phénomène. Elle construit, véhicule ou s’alimente de poncifs quant à la douceur féminine, la beauté, la maternité, l’attente du mari idéal ou le désespoir de sa perte, la féminité somali ou le bonheur d’être une femme, etc. Une autre façon d’essentialiser les femmes et d’appeler au respect qui est dû à celles qui tiennent leur rôle social… À cette tradition orale répond une autre oralité pratiquée par les femmes et dans laquelle s’expriment des critiques, des révoltes et des regards sur leurs situations. Elles participent ainsi pleinement à la transmission orale de leur(s) propre(s) histoire(s) et vécu(s) à travers des formes poétiques : au buraanbur, la plus « élaborée » selon les poètologues, s’ajoutent des berceuses, des chants de travail ou religieux et de courtes sentences. Toutes ces formes poétiques relèvent souvent du double sens. Ainsi, une berceuse devient complainte, un chant de travail qui décrit le quotidien se transforme en conseil pour les petites filles, etc. Ces formes d’oralité – des hommes et des femmes – sont tout autant une manière de réaffirmer des valeurs morales que de les contester, suivant les contextes, les époques ou les individus.

Au sein de toutes les familles, il existe aussi un rapport de subordination entre les âges. Seuls les aînés – des hommes – sont jugés aptes à prendre des décisions lors des assemblées collectives. Ils sont l’incarnation de l’autorité sur le reste de la famille. Les femmes âgées bénéficient d’une relative attention de la part des hommes qui leur accordent parfois une place dans les prises de décisions.

Économie(s)

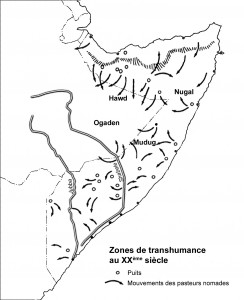

Dans l’extrême nord, la « Somalie heureuse » est faite d’une chaîne de montagnes côtières soumise à des précipitations importantes. L’agriculture s’y développe autour des mares de pluie. Sur l’autre versant de cette chaîne, le nomadisme est un mode de vie dominant. Il n’est pas celui du Sahara car il consiste en un cabotage entre les puits et les vallées fertiles, dans une région plutôt sahélienne. Après la grande saison des pluies (mars-juin), alors que les femmes, les enfants et les vieillards restent dans des hameaux faits de huttes, les hommes emmènent les dromadaires et les bovins dans les zones de pâturage pendant la saison sèche, entre juillet et août. Les nomades du nord redescendent vers les régions du Harar et du Hawd. S’ensuit une courte période de pluies (septembre-octobre) avant l’arrivée de la longue saison de sécheresse entre novembre et février. Pendant cette période, les nomades et leurs troupeaux se regroupent autour des puits. Les côtes de l’océan Indien sont peu arrosées par les pluies. Le centre et le sud de l’espace somali sont traversés par les fleuves Shabele et Jubba qui, à la fin de l’été, envahissent en partie leurs vallées et créent des lacs permettant une agriculture importante. Le Shabele coule pendant 400 kilomètres en suivant la côte avant de rejoindre au sud le Jubba, lors de grandes crues. De part et d’autre du Shabele, dans la région du Benadir, sont installés de gros villages d’agriculteurs. Les basses vallées de ces deux fleuves sont des zones de forêts dans lesquelles les « minorités » bantou vivent de chasse et de cueillette.

Dans l’extrême nord, la « Somalie heureuse » est faite d’une chaîne de montagnes côtières soumise à des précipitations importantes. L’agriculture s’y développe autour des mares de pluie. Sur l’autre versant de cette chaîne, le nomadisme est un mode de vie dominant. Il n’est pas celui du Sahara car il consiste en un cabotage entre les puits et les vallées fertiles, dans une région plutôt sahélienne. Après la grande saison des pluies (mars-juin), alors que les femmes, les enfants et les vieillards restent dans des hameaux faits de huttes, les hommes emmènent les dromadaires et les bovins dans les zones de pâturage pendant la saison sèche, entre juillet et août. Les nomades du nord redescendent vers les régions du Harar et du Hawd. S’ensuit une courte période de pluies (septembre-octobre) avant l’arrivée de la longue saison de sécheresse entre novembre et février. Pendant cette période, les nomades et leurs troupeaux se regroupent autour des puits. Les côtes de l’océan Indien sont peu arrosées par les pluies. Le centre et le sud de l’espace somali sont traversés par les fleuves Shabele et Jubba qui, à la fin de l’été, envahissent en partie leurs vallées et créent des lacs permettant une agriculture importante. Le Shabele coule pendant 400 kilomètres en suivant la côte avant de rejoindre au sud le Jubba, lors de grandes crues. De part et d’autre du Shabele, dans la région du Benadir, sont installés de gros villages d’agriculteurs. Les basses vallées de ces deux fleuves sont des zones de forêts dans lesquelles les « minorités » bantou vivent de chasse et de cueillette.

Religions & traditions

L’espace somali est largement dominé par l’islam sunnite, dont l’aspect rituel, juridique et moral appartient à l’école dite shafiite. Ce qui le rattache dans les formes à celui pratiqué en Égypte et dans des pays du sud-est asiatique. L’application et l’interprétation de la charia se sont adaptées aux règles coutumières, et vice versa. Derrière une pratique sociale généralisée de la religion musulmane, certains clans ou castes intègrent encore une somme de croyances et de rituels liés à des survivances de traditions plus anciennes. À cela se mêle un culte des saints exercé lors de pèlerinages auprès de tombeaux de cheikhs ou d’ancêtres des clans. Des traces d’hypothétiques pratiques et croyances liées au judaïsme ancien sont présentes parmi plusieurs groupes castés. Par le passé, bien avant l’avènement de l’islam, le judaïsme était plus largement pratiqué à travers l’Afrique de l’Est et la péninsule arabique. Selon certains, les Falasha d’Éthiopie ou les Juifs yéménites sont, respectivement, les « descendants » d’un judaïsme ancien – qui ne connaît ni le clergé ni les textes rabbiniques – et les vestiges des royaumes juifs d’Arabie. Loin de l’autorité catholique naissante, de multiples formes de christianisme s’implantent très tôt dans la Corne de l’Afrique. L’expansion du puissant royaume d’Éthiopie et la présence de petites communautés chrétiennes en Arabie sont parmi les facteurs de l’implantation superficielle du christianisme dans la région, à une époque où il est difficile de discerner entre juifs et chrétiens. L’arrivée de l’islam va progressivement intégrer ces croyances et ces rites juifs et chrétiens dont il ne reste aujourd’hui que de vagues traces éparses. L’importance de l’utilisation de prénoms d’origine biblique plutôt que coranique, la présence de la croix dans des rites funéraires, la langue incantatoire – hébraïque ? – des Yibir, ou le port d’un voile pour les femmes mariées, en sont quelques-unes. Au XVe siècle, un lignage Darod Marehan semble encore se réclamer du christianisme. Inversement, des territoires sont christianisés – et « oromoïsés » – par les conquêtes éthiopiennes jusqu’au XVIe siècle dans les confins somalo-éthiopiens. Dans tout l’espace somali, la croyance dans le pouvoir de « sorciers » – médicinaux, jeteurs de sorts ou en état de transe – ou les références à des croyances ou des divinités païennes survivent plus largement à l’islamisation dans les pratiques coutumières. Quelques groupes non-somali pratiquent des formes de religiosité animiste sans aucun lien avec les trois monothéismes.

La religion n’étant pas qu’une croyance mais bien plus un rapport social, l’islam somali sert de légitimation aux formes d’autorité qu’incarnent certaines familles ou clans. Ainsi deux formes de pouvoir liées à la religion cohabitent dans l’espace somali. La première est un islam traditionnel, celui du quotidien, dont la charge revient à des lignages qui en tirent leur prestige et le statut social qui subordonne les autres à leur autorité. En quelque sorte, il est l’islam de l’ordre, plus conservateur que rigoriste. La seconde est un islam de confréries, trans-clanique, plus mystique, dans lequel le pouvoir ne se transmet pas selon la loi des clans et qui, au cours de son histoire, fut parfois fautrice de troubles. Généralement cet islam soufi n’est pas contestataire et pas très regardant sur les mœurs des autres musulmans. Ses adeptes sont plus permissifs, en particulier sur la place des femmes dans les confréries.

Violence & droit coutumier

Je voudrais finir par un court paragraphe sur la place de la violence entre Somali, tant la question soulèvera des débats à l’époque coloniale et marquera aussi l’analyse qui est faite de la situation dans la Somalie actuelle. Quelques soient les raisons du déclenchement de différends ou de guerres entre lignages et clans, leurs règlements passent par le droit coutumier. Les conflits sont courants, pour des problèmes de pâturages, de points d’eau, de pillages, de meurtres ou de commerce, liés aux sécheresses, aux migrations, aux prises de pouvoir, aux haines héritées, etc. La structure segmentaire n’est ni la garante d’une situation pacifiée, ni la responsable d’une augmentation de la violence : elle est le cadre de régulation dans lequel s’expriment les rapports de force et les possibilités de réconciliation. Ainsi, lors d’un conflit, ce sont les segments qui se battent entre eux et non l’ensemble du clan ou du sous-clan, ce qui en limite généralement l’extension et l’installation dans le temps. Le poids du nombre est un facteur important, et les contrats, locaux ou entre des clans et des lignages, viennent encore complexifier la gestion de la violence. Parfois lorsque le conflit est mené hors de la solidarité clanique, par une confrérie par exemple, il échappe partiellement à son mode de régulation.

Cette description anthropologique donne une impression d’intemporalité des structures claniques et de la segmentarité, mais il n’en est rien. Elles ont changé et se sont adaptées à leur contexte historique. Elles en sont les produits tout autant qu’elles en sont l’un des moteurs. Ce qui précède décrit le fonctionnement dans une période située, vaguement, entre l’islamisation et la colonisation. Il est très important de préciser que dans les pages qui suivent, j’ai parfois opté pour la simplicité. Lorsque par exemple je dirai « des Darod Ogaden prennent le pouvoir », il faut bien retenir que c’est une partie d’un lignage et sa sphère d’influence qui prend le pouvoir, et en tire bénéfice, et non l’ensemble des familles et lignages appartenant à ces clans. Les tenants du pouvoir se targuent d’une légitimité qu’ils tiennent de leur situation sociale, bref, ils appartiennent – presque – toujours aux castes « nobles », dans la Corne de l’Afrique comme ailleurs ! Il ne faut pas avoir une lecture exclusivement clanique et oublier les dimensions d’exploitation économique et/ou de domination politique qui existent entre les groupes et/ou les individus composant l’espace somali. Mais les clans et les castes restent malgré tout un référent constant, dans lesquels oppositions et contradictions existent, et qui ne peuvent donc pas être ignorés.