La Somalie se fragmente toujours plus. Elle devient un gigantesque puzzle où les pièces mal ajustées peinent à trouver leur place. Même si l’activité économique est réduite, des exportations – de bananes ou de chameaux par exemple – continuent à alimenter des porte-monnaie. Les ports et les aéroports restent des enjeux cruciaux pour chaque faction. Les accords et les désaccords entre elles se font et se défont au rythme des intérêts commerciaux de leurs financiers et mentors. Et inversement, ces derniers se plient aux conditions politiques lorsqu’ils ne peuvent faire autrement. Pas toujours facile de déceler les motivations.

Nouvel ordre & Tribunaux islamiques

Dans le nord de Mogadiscio, Ali Mahdi s’appuie sur des notables musulmans plutôt traditionalistes ou membres des confréries, issus de son clan des Hawiye Abgal, pour mettre en place un tribunal islamique chargé de prononcer des punitions et de faire respecter une justice. Les milieux financiers et commerciaux font de plus en plus pression sur les milices et les groupes combattants pour qu’ils cessent de perturber la bonne marche de l’économie et assurent la sécurité des populations plutôt que le contraire. En 1994, une femme et douze hommes sont amputés pour vol, un violeur est lapidé et plus de 160 personnes sont punies de coups de fouet. Pour éviter leur présence devenue concurrente, le CSU/Mahdi expulse les combattants de l’Union Islamique. Cette organisation s’installe alors dans le sud, autour de Gedo, où elle met en place l’administration religieuse et militaire de la région. À partir de ce territoire, elle mène entre 1994 et 1996 de multiples actions armées contre le régime éthiopien, sur son propre territoire. Décidée à en finir, l’Éthiopie aide et arme le Front National Somali (FNS), qui regroupe des Marehan et des Majerteen proches de l’ex-pouvoir. En 1997, ils lancent une attaque conjointe contre les bases de l’Union Islamique et les détruisent. Ce petit mouvement islamiste ne s’en remet pas et disparaît en tant qu’organisation armée. Ses membres abandonnent les quelques villes et villages qu’ils tiennent et certains se fondent dans des activités moins politiques. Ils se lancent dans les œuvres sociales – enseignement et santé – et… dans les affaires.

Progressivement, jusqu’en 1998, chaque sous-clan de Mogadiscio-Nord se dote d’un tribunal islamique dans le quartier qu’il dirige. Tous n’appliquent pas une interprétation sévère de la charia. Un responsable d’un tribunal islamique de Mogadiscio déclare que l’amputation pour vol ne peut être appliquée lorsque un musulman vole alors qu’il est contraint de vivre une situation de misère contraire à l’islam. L’ordre social revient progressivement dans la capitale. Quelques camps de réfugiés sont gérés par des confréries. Des tribunaux islamiques se mettent en place dans d’autres villes du sud. Tous les tribunaux islamiques se dotent d’une petite milice armée pour mieux faire appliquer leurs décisions de justice. Ils recrutent parmi les jeunes combattants urbains. À partir de l’automne 1997, les premiers combats ont lieu entre, d’un côté des milices et des groupes armés, et de l’autre des miliciens liés aux tribunaux islamiques. Ces derniers s’opposent de plus en plus aux logiques de clans et de factions ainsi qu’aux milieux d’affaires qui les soutiennent. Le khat est interdit par plusieurs tribunaux et sa consommation sévèrement réprimandée. En 1998, les premiers tribunaux s’installent dans le sud de Mogadiscio, le fief d’Aïdid junior. La charia n’est pas appliquée avec la même sévérité que dans le nord de la ville, où des affrontements opposèrent des membres de ces tribunaux à des habitants venus défendre une femme accusée d’adultère ou un jeune de vol. Mais malgré tout, l’influence d’un islamisme radical, rigoriste, est de plus en plus forte et les tribunaux se radicalisent. Si les peines de mort sont rares, l’amputation ou la flagellation des « délinquants » et de récidivistes se multiplient. Des affrontements opposent même les plus traditionalistes aux militants islamistes radicaux. Des femmes voilées apparaissent dans Mogadiscio, mais difficile de dire si elles sont motivées par la nécessité de se protéger face aux violences ou si elles sont animées par une vision rigoriste de l’islam. Un semblant de normalité pointe discrètement son nez : Plus de 600 écoles accueillent 150 000 enfants à travers tout le pays, à Mogadiscio un lycée et l’université ont pu être ouverts. Seul un cinquième de ceux en âge de l’être sont scolarisés. Les plus riches envoient leurs enfants dans des écoles privées. Dès l’été 1998, des commerçants, fatigués de l’échec des groupes armés à rétablir l’ordre, se rapprochent des tribunaux islamiques et de leurs milices. Au sud de la capitale, ils réussissent à faire lever tous les barrages routiers et à interdire le port d’armes sur la voie publique. Le commerce reprend. Les tribunaux islamiques de plusieurs quartiers de la capitale coopèrent dans leur remise en ordre. L’activisme des islamistes radicaux pèse dans la tournure que prend la politisation de l’islam somali. Sous leur influence, les tribunaux de la ville réussissent à se coordonner et à unifier leurs milices. Dans la capitale, les affrontements avec les combattants du CSU/Aïdid sont fréquents. Le nouvel ordre des tribunaux islamiques est encore fragile. Ils ne parviennent pas toujours à régler les litiges entre deux factions, à faire taire les armes ou à pacifier complètement la population. Les représentants de 18 différents tribunaux islamiques réunis à Mogadiscio décident en 1999 de s’unir pour former l’Union des Tribunaux Islamiques (UTI) et coordonner leurs milices dans la lutte contre les désordres politiques ou sociaux.

Migrants & réfugiés

Depuis les années 80, le flux des réfugiés somaliens n’a pas cessé vers les trois pays limitrophes de la Somalie. En 1997, ils sont estimés à 288 000 en Éthiopie, 171 000 au Kenya et 23 000 à Djibouti. Ces pays appliquent des politiques de cantonnement des réfugiés dans des camps éloignés des centres urbains. Hormis autour de Nairobi, les camps sont dans des régions somali proches des frontières. Ces agglomérations humaines sont source de compétition entre les réfugiés et les locaux – somali ou pas – qui les accusent de piller les alentours, d’appauvrir les pâturages ou d’être la cause de nombreux maux ! Malgré les centaines de noyades entre la Somalie et le Kenya au cours des années 90 et les politiques de rapatriements forcés, sous le parrainage onusien du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), les autorités éthiopiennes et kényanes ne parviennent pas à stopper les Somaliens qui fuient les combats et un quotidien de guerre civile. Tous les camps sont gérés par une multitude d’associations, d’ONG, d’œuvres caritatives et autres humanitaires qui fournissent la logistique sanitaire et l’aide alimentaire. La plupart de ceux qui ne restent pas dans les camps ne bénéficient pas – ou très peu – de ces aides et se retrouvent quasi clandestins dans les villes.

Au début du XXe siècle, des Somali Isaaq et Darod migrent vers Aden (une partie du futur Yémen) pour fuir la situation économique ou les attaques du « Mad Mullah ». Il s’y installent, travaillent comme main-d’œuvre non qualifiée ou commercent avec l’autre rive. Dans les années 80, avec la répression du régime de Siad Barre, des milliers de Somali du nord y trouvent à nouveau refuge. Plus qualifiés que les Somali yéménites, ils réussissent à trouver un peu de travail pour subvenir à leurs besoins et éventuellement envoyer un peu d’aide à celles et ceux restés en Somalie. Certains parlent l’arabe, appris à l’école coranique ou publique. Avec l’unification des deux Yémen pour former la République du Yémen en 1990, environ 9000 d’entre eux obtiennent la nationalité yéménite. Le déclenchement de la guerre civile somalienne pousse de nouveau des milliers de Somali – du Sud, cette fois – à fuir vers le Yémen. Des camps de réfugiés sont installés, avec un système d’autorisation pour en sortir et se rendre en ville. Néanmoins, de nombreux réfugiés vivent dans les centres urbains. Mais la courte tentative de sécession du Yémen du Sud en 1994 va aggraver la situation économique déjà désastreuse et faire perdre leur emploi à beaucoup de ces travailleurs somali.

Les migrations vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) datent, respectivement, du début des années 50 et des années 70 avec le boom de l’exploitation du pétrole dans ces deux pays. Les salaires étant plus bas dans le nord que dans le sud de la Somalie, ce sont principalement des Isaaq et des Darod, peu qualifiés, qui viennent travailler comme domestiques en ville, manœuvres dans la construction ou ouvriers sur des plate-formes pétrolières. Aucun de ces deux pays ne met en place de camps de réfugiés pour accueillir les échappés au moment de la guerre civile, ils préfèrent les intégrer comme des migrants économiques, légaux ou non, de la main-d’œuvre dont ils ont grand besoin. Dans l’ensemble des pays du Golfe, l’essor économique dû au pétrole fait que des milliers de migrants d’Afrique, du Moyen-Orient ou du sous-continent indien viennent y travailler. L’invasion du Koweït en 1990 et la prise de position pro-irakienne du régime somalien provoquent une chasse aux clandestins somali d’Arabie saoudite. Leur nombre passe alors de 80 000 à 25 000. Les conditions de travail et la mise en compétition entre les travailleurs sont très rudes dans la péninsule arabique. Dans les années 90, les Somali sont en concurrence avec, entre autres, les migrants indiens et pakistanais qui « acceptent » des salaires plus bas. Cette situation pousse une partie d’entre eux à quitter les EAU pour d’autres pétro-États du Golfe, dont l’Arabie saoudite où la plupart des migrants clandestins vivent dans les grandes villes que sont Riyad et Jedah. Une partie de l’argent gagné est mise de côté pour être envoyée en Somalie. Les EAU et l’Arabie saoudite sont les deux premiers pays – hors Europe et Amériques – en terme de fonds destinés à la survie quotidienne et aux projets en Somalie pendant la guerre civile. Les estimations pour les années 90 donnent plus de quinze millions de dollars pour l’un et douze millions pour l’autre, qui viennent alimenter annuellement l’économie somalienne.

L’immigration vers l’ancienne puissance coloniale britannique date de la seconde moitié du XIXe siècle. Les 500 Somali alors enregistrés sont dockers ou marins, tous Isaaq ou Darod, issus du Somaliland, via la colonie d’Aden. Ils sont d’ailleurs souvent assimilés aux Yéménites. Leur situation économique et la concurrence avec les travailleurs locaux exacerbent les tensions et le racisme. De nombreux Somali sont pris à partie lors des émeutes racistes de 1919, 1921 et 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, et les nouvelles donnes du commerce maritime mondial, les marins et dockers somali sont contraints de se reconvertir. Le gouvernement tente alors de les rapatrier mais la plupart s’installent finalement durablement et font venir leurs familles. La répression du régime somalien contre l’ex-Somaliland à la fin des années 80 influe sur le nombre de migrants à destination du Royaume-Uni. Les demandes d’asile passent de 305 en 1988 à 1845 en 1989 et 1990, avant de retomber à un peu plus de 1000 l’année suivante. Durant la décennie qui a suivi la chute du régime, environ 25 000 Somali s’installent au Royaume-Uni. À la fin des années 90, la communauté somali est estimée à 65 000 personnes. En Italie, l’autre ex-colonisateur, l’immigration de Somali date principalement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils s’installent dans des villes comme Rome, Milan, Florence ou Naples, où ils alimentent le besoin en main-d’œuvre. Depuis le début de la guerre civile, environ 20 000 Somali sont arrivés en Italie et en 1995, 18 000 d’entre eux sont titulaires d’un permis de séjour.

Entre 1990 et 1994, les migrants somali sont quelques dizaines de milliers par an à rejoindre l’Europe. La pointe est en 1992 avec plus de 15 000. Ils représentent à peu près 3 % des demandeurs d’asile en Europe. Suivant les politiques migratoires de chaque pays, le taux de rejet de ces demandes varie en 1993 de 45 % (Royaume-Uni et Finlande) à 90 % (Belgique, Espagne, Italie et Norvège). La France refuse 70 % des demandes d’asile des Somali.

Dans la décennie qui suit l’effondrement de l’État somalien, plus de 25 000 d’entre eux arrivent aux Pays-Bas. 5000 sont rapidement régularisés. En 1994, les lois sur l’immigration sont durcies par une baisse des délais – facilitant théoriquement les expulsions – et une réforme des procédures. La conséquence est une réduction des demandes qui passent de presque 4000 en 1995 à un peu plus de 1000 l’année suivante. La Suède, la Suisse et la Norvège ont, elles, géré quelques 20 000 Somali par une politique d’éparpillement géographique sur leur territoire, et de foyers d’immigrés obligatoires. L’instauration en 1995 de l’espace Schengen multiplie les tracasseries administratives et rend plus complexe une acceptation des demandes d’asile pour les Somali qui ne peuvent plus faire de demandes dans plusieurs pays. La Suède est le premier pays, d’Europe et du monde, en terme de quantité d’argent envoyée par des Somali à destination de la Corne de l’Afrique, à hauteur de 24 millions de dollars annuels dans les années 90. De chacun de ces trois pays, Danemark, Royaume-Uni et Pays-Bas, sont envoyés environ dix millions par an.

Plus de 30 000 Somali vivent au Canada. Au niveau mondial, ce pays est le deuxième en ce qui concerne les capitaux injectés dans l’économie somalienne par ces migrants, avec plus de vingt millions de dollars. Il y a peu de clandestins car la politique migratoire incite les demandeurs d’asile à s’enregistrer afin de bénéficier des aides sociales destinées aux réfugiés. Les États-Unis ont officiellement autorisé l’immigration sur leur territoire de presque 30 000 réfugiés entre 1986 et 1999.

L’immense majorité des migrants sont des hommes. Les plus qualifiés ou les plus diplômés sont venus en Europe ou en Amérique, les plus pauvres et les moins qualifiés travaillent dans les pays arabes ou africains. Qualifiés ou diplômés ne veulent pas dire qu’il est aisé de trouver du travail car la plupart de ceux qui ont un emploi sont des travailleurs pauvres – légaux ou pas – et les autres sont au chômage. Une petite partie de ces migrations en Europe le sont pour un rapprochement familial, les autres sont des demandeurs d’asiles, réfugiés ou clandestins. Très peu bénéficient des quotas du HCR car la Convention de Genève de 1951, chargée de normaliser les politiques sur les réfugiés, ne s’applique que difficilement à la situation somalienne ou des Somali en général. Cette convention « protège », à titre individuel, les victimes de persécutions étatiques : dans le cas somali, il n’est question que d’une guerre civile où les populations fuient les violences ou la situation économique désastreuse ! D’après les études réalisées sur les réseaux financiers propres aux migrants somali dans le courant des années 90 en Europe et en Amérique, ils consacrent de 20 à 30 % de leurs revenus à des envois d’argent pour leurs proches restés sur place. Ces mêmes études indiquent qu’au niveau mondial, la « diaspora » somali apporte annuellement plus de 140 millions de dollars – pour une moyenne individuelle mensuelle de 100 euros – à l’économie, à la survie quotidienne et aux projets dans la Corne de l’Afrique. 80 % de ces fonds sont destinés à la Somalie et, par ordre décroissant, au Kenya, à l’Éthiopie, à Djibouti et au Yémen : cela représente le double de ce que fournissent les aides de l’ONU ou de l’Europe. Une trentaine de millions sont destinés à Mogadiscio. Cette solidarité est parfois soumise aux pressions des « aînés » qui menacent de bannissement ceux qui ne s’y plient pas, les jeunes essentiellement. Nés dans ces pays refuges, ils sont surnommés tolow – en référence au déracinement – et ne manifestent pas toujours l’engouement de leurs parents pour la « patrie perdue » et les traditions somali. Dans les pays occidentaux l’accès à une scolarité privée islamique n’est pas possible, pour des raisons financières. De manière générale, aucune des politiques menées vis-à-vis de ces réfugiés n’est adaptée à la réalité des migrants : la polygynie n’étant pas reconnue, cela laisse de nombreuses femmes « isolées » en Somalie ou contraintes de se cacher en Europe derrière un statut de mère-célibataire, et donc, suspectes de fraude en permanence. Le problème se pose aussi pour le logement qui n’est jamais conforme aux besoins d’une famille élargie. À cela s’ajoute le racisme ordinaire et étatique dont ils sont les victimes, comme beaucoup d’immigrés. En Finlande, par exemple, où les réfugiés somali ne sont que 5000, des foyers sont l’objet de deux attaques de skinheads en 1990 et 1991. Les attaques racistes que subissent les réfugiés somali – pauvres – du Kenya quelques années plus tard sont causées, elles, par l’assimilation de tous les petits commerçants et traficoteurs somali aux riches marchands et grossistes de khat, dont certains sont somali. Les différentes vagues migratoires de Somali suivent logiquement les événements politiques. Dans les années 80, des Isaaq fuient la répression, puis avec la chute du pouvoir, ce sont des Darod qui s’échappent des violences des Hawiye vainqueurs. Les Majerteen préfèrent les Pays-Bas et les Marehan proches de l’ancien président Barre, la Suède. Enfin, durant la guerre civile, les flots de réfugiés vers l’Europe se font au rythme des avancées militaires, des débâcles et des vengeances. Les débrouilles, individuelles ou collectives, ainsi que les réseaux organisés, doivent s’adapter sans cesse aux politiques migratoires des pays d’accueil. D’une part pour organiser le voyage, puis ensuite réussir à survivre malgré les nouvelles contraintes économiques et administratives. La guerre civile au Yémen en 1994 ou la mise en place de l’espace Schengen l’année suivante, par exemple. Au Kenya, quelques affaires judiciaires concernant des trafics pour l’obtention d’autorisation ou de visas ont défrayé la chronique ! Quelques exemples. Les citoyens kényans n’ayant pas besoin de visa pour se rendre en Allemagne, des Somali kényans ont fait bénéficier de cet avantage des réfugiés grâce à des falsifications de papiers administratifs. Dans une autre histoire, des employés du HCR ont été accusés de revendre des autorisations facilitant des départs vers l’Europe ou l’Amérique pour certains. Pour ceux qui en avaient les moyens financiers, évidemment. Après l’arrestation aux EAU d’un Kényan, les autorités judiciaires et la presse ont parlé d’un trafic qui consiste à monnayer l’ajout de noms sur les passeports, celui d’une « fausse » seconde femme ou d’un enfant. Il peut être intéressant, suivant les circonstances, de se faire passer pour kényan, yéménite ou éthiopien. Ou inversement de se faire passer pour un Somali pour ceux qui ne le sont pas. Peu importe que cela soit vrai, il semble logique que tous et toutes tentent de contourner, s’ils le peuvent, les restrictions à leurs déplacements et à leurs choix de survie.

De la création à Londres en 1936 de la Société Somali Britannique – la première association ouvertement indépendantiste – à celle du MNS en 1981, ou encore celle du CSU en 1989 à Rome, une partie de la « diaspora » somali est active politiquement, à distance. Dans les années 90, un regain de « traditionalisme musulman » dans les communautés somali du Canada et du Royaume-Uni porte alors le discours du mouvement islamiste Union Islamique et le soutient. Partout où existent des communautés importantes, en Europe, en Amérique ou dans certains pays arabes, un activisme politique s’exprime à travers la publication de journaux d’informations, d’associations humanitaires ou culturelles. Les minorités ou les groupes castés s’organisent et militent ainsi pour leur reconnaissance, tentent de s’imposer dans des négociations politiques ou parfois de se faire entendre auprès des pouvoirs politiques des pays d’accueil, comme une sorte de micro-lobbying. Les femmes s’impliquent elles aussi dans de nombreuses associations qui visent à améliorer la situation de celles et ceux réfugiés dans les camps, à dénoncer la pratique de l’excision et des mariages forcés, et plus généralement militer pour « plus d’égalité » au sein de la société somali. À côté de ces militants politiques, il existe des groupes d’intellectuels, d’artistes et autre « petite bourgeoisie » somali en exil qui tentent de s’immiscer dans la vie politique et aident au financement de conférences de paix et de tentatives de réconciliation.

Pour conclure cette partie sur les migrants et les réfugiés, il faut ajouter que des Somali ont été dispersés à travers de nombreux pays du monde, au fil des accords, des liens, des circonstances et des politiques migratoires. Pêle-mêle, on peut citer l’Australie, l’Inde, le Pakistan, la Libye, l’Égypte ou la Russie… De par sa situation économique particulière, le soutien financier ou politique de cette « diaspora » somali est essentiel au fonctionnement à minima des camps de réfugiés ou pour suppléer les manques de l’économie somalienne. Mais aussi au financement des groupes armés. Par cette solidarité, les différences sociales se reproduisent car les Somali les plus aidés sont ceux dont une partie de la famille était déjà suffisamment aisée – c’est relatif ! – pour migrer en Europe, plutôt que dans les autres pays du monde. Évidemment !

Réseaux financiers & économie de guerre civile

Pour faciliter ses échanges commerciaux, l’Italie tente d’imposer la lire en 1905, puis la roupie italienne en 1910. La livre sterling britannique ou le besa du Zanzibar servent alors largement dans l’économie de la région. Finalement, la lire italienne devient officiellement la monnaie de la Somalia en 1925. Après la rétrocession de la Somalia à l’Italie en 1950, la nouvelle monnaie est le somalo, lié à la lire. Dans le Somaliland britannique, l’east african shilling sert aux échanges. Avec l’indépendance en 1960, la nouvelle monnaie émise est nommée le shilling somalien (SoSh). En 1984, le shilling est dévalué et à la fin de la décennie, il s’échange à 7000 SoSh pour un dollar. Entre 1970 et 1986, le pouvoir d’achat chute de près de 90 %. L’année suivante, la Somalie rompt ses relations avec le Fonds Monétaire International (FMI) et ses restructurations. Afin de lutter contre l’inflation, le pouvoir fait imprimer en 1990 le nouveau shilling somalien, dont la valeur faciale est 100 fois supérieure au SoSh. Mais il n’a pas le temps de le mettre en circulation. Après 1991, dans le nord-est de la Somalie et dans la zone contrôlée par le CSU/Aïdid, le shilling somalien est la devise qui circule, comme dans l’Ogaden où il est préféré au birr éthiopien. Pour sa part, Ali Mahdi met en circulation les coupures du nouveau shilling somalien durant l’année 1992, pour un montant de vingt millions de dollars. Il arrive aussi que des faussaires tentent d’écouler leur monnaie, et parfois avec succès. Dans le Somaliland indépendant, le shilling somalilandais (SlSh) est introduit en 1994 avec l’appui de financiers Isaaq de Djibouti. Le change est fixé à un dollar pour 50 SlSh. La présence des bureaux de l’ONU dans la zone sous contrôle du CSU/Aïdid permet au SoSh de mieux résister que son concurrent émis par Ali Mahdi. Le départ de l’ONU fait chuter les deux monnaies. Alors que Aïdid fait imprimer pour 170 milliards de shillings en 1996, un dollar s’échange contre 8800 shillings. Près de 10 000, trois ans plus tard, lorsque 90 milliards de SoSh sont de nouveau imprimés. En 1997, quatre ans après sa création, le SlSh s’échange à un dollar pour 5000. La plupart des échanges commerciaux internationaux se font en dollars américains ou en ryals saoudiens.

Dans le milieu des années 80, les envois d’argent des Somali de l’étranger représentent environ 40 % du Produit national brut (PNB) et couvrent 60 % des besoins des citadins. Ils comblent l’écart déficitaire entre les importations et les exportations, quatre fois moins nombreuses. À peine 10 % passent par le secteur bancaire – quasi inexistant – les Somali préférant les hawilad. Ce ne sont pas des banques islamiques. Elles ne font pas de prêts, hormis de petits crédits à court terme, et ne s’embarrassent pas de l’éthique islamique de ces banques. Elles constituent un réseau de transferts de fonds, simple et efficace. L’argent est canalisé via des banques de la péninsule arabique puis redistribué par un système de radio ou de fax qui transmet la liste des bénéficiaires. L’argent est distribué en monnaie locale ou en dollars. Les hawilad sont soit des entreprises spécialisées, soit des commerçants relais, dont les commissions variant de 5 à 10 % sont directement versées sur des comptes bancaires hors de Somalie. Des devises qui permettent aux commerçants d’acheter plus facilement leurs marchandises à l’étranger. Illégales dans de nombreux pays africains, les hawilad sont très répandues dans l’espace somali. Ce système a sans doute retardé la chute du régime en temporisant la situation. Selon les économistes, cet envoi d’argent atténue l’augmentation du carburant, équilibre la balance commerciale (la différence entre les importations et les exportations), permet l’accumulation de capital pour l’investissement local, facilite l’approvisionnement des biens essentiels et donc, améliore le niveau de vie. Mais la contrepartie est une plus grande dépendance de l’économie à la diaspora, un faible investissement dans l’industrie, une faible production pour les entreprises locales et une augmentation de l’inflation par la demande soutenue en produits de consommation. Un peu comme les dégâts collatéraux de l’humanitaire qui changent l’alimentation des Somali en important une aide en riz et en farine, et s’étonnent que la culture locale de sorgho et de maïs ne reprenne pas ! Loin d’être des associations philanthropiques, la multiplication des hawilad fait émerger de nouveaux riches par les profits qu’elles génèrent. L’appartenance clanique est secondaire dans le fonctionnement de ces réseaux financiers, dont la crédibilité tient à la rapidité, à la sécurité et à la bonne réputation. Et surtout à la confiance quant à la bonne arrivée des fonds, certifiée par les contacts inter-claniques des commerçants ou le statut social des notables intermédiaires. À Mogadiscio, même Western Union avec des commissions à 3 % n’a pu s’imposer. L’argent qui transite par ces réseaux est destiné à financer indistinctement des achats de nourriture, des travaux, des projets humanitaires ou des armes, selon les destinataires. Tous les groupes combattants se sont appuyés sur des hawilad existantes, ou ont créé les leurs, pour payer leurs miliciens, s’équiper… et enrichir certains dirigeants. Comme pendant le régime de Barre, elles alimentent largement l’économie du pays, qui échappe ainsi à l’effondrement. À la fin des années 90, les hawilad améliorent leur rapidité d’exécution avec la multiplication des lignes téléphoniques et passent le taux de la commission de 10 à 6 %. Certaines sont alors tenues par des islamistes. Des projets de création de banques islamiques sont envisagés, puis abandonnés. Dès 1999, des Somali de l’étranger tentent même de financer une fabrique de spaghettis, un laboratoire d’analyse sanguine ou une usine Pepsi Cola. Projets eux aussi abandonnés. Les investissements privés, de la diaspora ou locaux, consacrés aux activités industrielles ne représentent que 8 %, contre 15 % dans les services et 77 % dans les activités marchandes. À cette époque, certaines hawilad fusionnent pour former des structures plus grosses et plus rentables, et s’imposer économiquement. On en dénombre alors moins d’une dizaine d’envergure « nationale ».

Schématiquement, on peut dire que depuis les années 60, le commerce est tenu dans le nord par des lignages Isaaq et dans le reste de la Somalie par des Darod, Majerteen, Dulbahante ou Marehan. Avec des variantes selon la situation politique et les renversements d’alliance. Depuis la guerre civile, le commerce du Somaliland reste tenu par des Isaaq. Dans le sud, des Hawiye prennent la place laissée vacante par la fuite des Darod face aux violences qui les touchent tous indistinctement : anciens du pouvoir, commerçants, militaires ou simples « citoyens et citoyennes »… Malgré une nécessité de fonctionnement trans-clanique, les hawilad se structurent souvent, elles aussi, sur un schéma clanique. Il serait trop long de les énumérer.

Dès la deuxième moitié des années 90, de nombreuses hawilad diversifient leurs activités et certaines se lancent dans la téléphonie fixe. Mais la situation politique précaire et les nombreux travaux nécessaires à l’installation de lignes freinent l’expansion de cette activité. Néanmoins, les demandes d’installation ne cessent d’augmenter et les abonnés arrivent doucement. Sur tout le territoire de l’ex-Somalie, des compagnies téléphoniques mettent en place des réseaux, pas toujours très connectés. Il devient ainsi très facile et pas trop coûteux d’appeler de Mogadiscio à Hargeisa, dans le Somaliland, ou vers l’étranger mais plus compliqué et onéreux, voire impossible, d’essayer de joindre des villes parfois proches ! Seuls quelques téléphones satellitaires sont alors installés à Mogadiscio. L’existence de ces compagnies va permettre une expansion rapide des nouvelles technologies que sont les téléphones portables et l’internet, via les satellites à défaut de réseaux terrestres. Malgré les vicissitudes de la guerre et les risques inhérents à l’absence de contrôle aérien, le transport par avion est lui aussi une activité grandissante. Que ce soit par le trafic de khat ou d’armes, le commerce de produits et d’aides diverses, et le transport de passagers – parfois les poches pleines de devises – quelques compagnies aériennes ont survécu à la guerre. Pendant le régime de Barre, l’unique compagnie nationale possède trois avions ; à la fin des années 90, quatorze compagnies sont recensées, avec un total de 62 appareils. Fondées par des Somali, et souvent basées à l’étranger (Djibouti ou Émirats Arabes Unis par exemple), ces compagnies s’adaptent très bien aux aéroports dont le contrôle des pistes d’atterrissage change de main régulièrement et à la sévère concurrence qu’elles mènent entre elles. Elles naviguent à vue et s’en sortent bien, financièrement parlant. Le paradoxe de toutes ces structures économiques, entreprises et investisseurs est qu’ils s’appuient sur une base clanique pour se constituer et se renforcer, tout en étant limités dans leur expansion par cet enfermement. Paradoxe vite transformé en opportunisme politique et en petits arrangements…

Pendant la décennie 90, l’activité portuaire est largement perturbée et parfois localement arrêtée par les combats ou les destructions. Néanmoins, les ports restent les portes principales d’entrée et de sortie des marchandises. Dans le nord, Bossasso et Berbera assurent la plus grande part du commerce international. Par Berbera arrivent sucre, riz, pâtes, dattes, huile, etc. Le sucre et le riz représentent plus de 60 % des marchandises importées par le port de Bossasso. Beaucoup de ces produits proviennent du port de Dubaï aux Émirats Arabes Unis (EAU) qui réexportent plus de 80 % de leurs importations. La Somalie se situe parmi les premiers partenaires commerciaux des EAU en Afrique. 50 % de l’activité d’exportation de Berbera concernent des marchandises provenant de l’Ogaden éthiopien (moutons et chèvres). Berbera et Bossasso, qui exportent de l’encens et des produits de la pêche, sont les principaux ports d’exportation de têtes de bétail vivantes. Le cheptel en Somalie est estimé à une quarantaine de millions de têtes avec une base exportable de trois millions. Principalement à destination des pays de la péninsule arabique. Dans le sud, l’activité portuaire est plus limitée et chaotique. El-Maan, au nord de Mogadiscio, exporte du poisson séché, du cuir et quelques têtes de bétail. De Merca, partent des bateaux de bananes et de citrons et parfois un peu de bétail, de charbon, de poisson, de pastèques, d’encens, de latex et de cuir. Évaluée à 75 000 tonnes par an – un tiers de ses capacités – la production de bananes est destinée à l’Union européenne (UE) qui autorise l’Italie à en importer 65 000 tonnes. La banane somalienne est trois fois moins taxée par l’UE. Mais quelques scandales révélèrent plus tard que l’Italie n’en importait parfois réellement que 25 000 tonnes, le reste venant frauduleusement d’Amérique du Sud ! Les deux autres grands ports du sud de la Somalie sont Mogadiscio et Kismayo, très convoités par les groupes armés, et par lesquels arrivent l’aide humanitaire. Les détournements de cette aide par les groupes armés ou la revente de leurs rations par les plus pauvres alimentent largement l’économie somalienne. L’industrie d’abattage, de congélation et d’exportation de bétail de Mogadiscio ne survit pas à la guerre. Le sucre et la farine blanche représentent entre 60 et 70 % des importations des trois ports d’El-Maan, Merca et Kismayo. De manière générale, les petites structures de vente au détail représentent 90 % du commerce.

Malgré la guerre qui déchire la Somalie, l’exportation de bétail reste une constante importante de l’économie. Les principaux pays importateurs de ce bétail sont les pays de la péninsule arabique. Dans la première moitié des années 70, le bétail en provenance de Somalie représente environ 80 % des importations saoudiennes. La sécheresse de 1975 fait baisser ce pourcentage à 60 %, qui chute jusqu’à 19 % avec la dégradation des relations entre les deux pays dans les années 80. Après l’interdiction du bétail somalien par les autorités saoudiennes en 1983, celles-ci se tournent vers l’Australie. En 1995, le bétail somalien représente de nouveau plus de 10 % des importations de viande par l’Arabie saoudite et plus de 26 % pour le bétail sur pied. Ce chiffre augmente jusqu’en 1998, date à laquelle un embargo contre le Somaliland est décrété par le royaume saoudien, pour le punir de son acharnement indépendantiste et de son refus de participer aux conférences de paix et de réconciliation. L’embargo est levé un an plus tard. L’autre pays de la région à consommer de la viande de Somalie est le Yémen qui en importe plus de 10 % de ses besoins. Le commerce de bétail avec ce pays n’est pas de même nature que celui avec son voisin saoudien. Pas de cargos, ni de grandes zones de transit, mais plutôt des boutres – une sorte de petit bateau – qui peuvent contenir tout au plus une centaine de bêtes vivantes. Le Yémen ne bénéficiant pas des infrastructures nécessaires au parcage du bétail, le commerce est ainsi plus flexible et moins coûteux. Il s’adapte mieux aux aléas de la situation économique et politique de ce pays. En retour, les boutres ne partent évidemment pas vides. Ils se remplissent d’essence achetée à Aden ou de produits divers (jus de fruit, biscuits, lessive, cosmétiques…) destinés au marché somalien.

Éclatement & nouvelles frontières

Le Somaliland est la première partie de la Somalie à s’en détacher et proclamer l’indépendance du nord-ouest en mai 1991 sur la base des frontières coloniales. Sous la direction du MNS, le projet politique ne fait clairement aucune mention d’un hypothétique retour dans une Somalie réunifiée et pacifiée. Une administration se met en place, avec ses structures indispensables : justice, prison, armée et police. Les politiciens réussissent à stabiliser – tant bien que mal – les antagonismes entre les clans Isaaq et le commerce se relance. Progressivement, les « civils » et les bureaucrates s’imposent dans les rouages du gouvernement face aux anciens cadres du MNS. Même d’anciens proches du pouvoir reviennent dans le jeu politique. Le nouveau pays n’est pas endetté et l’équilibre entre les exportations et les importations, via le port de Berbera, crée une certaine stabilité économique. Les réfugiés Issa à Djibouti rentrent progressivement dans l’Awdal, à l’extrême est du Somaliland. Cette région-frontière est encore couverte de mines explosives dont le nouveau pouvoir somalilandais n’a pas les moyens de se débarrasser… Un éphémère Awdaland indépendant, regroupant les Dir Issa et Gadabursi, voit le jour en 1995.

Le Somaliland est la première partie de la Somalie à s’en détacher et proclamer l’indépendance du nord-ouest en mai 1991 sur la base des frontières coloniales. Sous la direction du MNS, le projet politique ne fait clairement aucune mention d’un hypothétique retour dans une Somalie réunifiée et pacifiée. Une administration se met en place, avec ses structures indispensables : justice, prison, armée et police. Les politiciens réussissent à stabiliser – tant bien que mal – les antagonismes entre les clans Isaaq et le commerce se relance. Progressivement, les « civils » et les bureaucrates s’imposent dans les rouages du gouvernement face aux anciens cadres du MNS. Même d’anciens proches du pouvoir reviennent dans le jeu politique. Le nouveau pays n’est pas endetté et l’équilibre entre les exportations et les importations, via le port de Berbera, crée une certaine stabilité économique. Les réfugiés Issa à Djibouti rentrent progressivement dans l’Awdal, à l’extrême est du Somaliland. Cette région-frontière est encore couverte de mines explosives dont le nouveau pouvoir somalilandais n’a pas les moyens de se débarrasser… Un éphémère Awdaland indépendant, regroupant les Dir Issa et Gadabursi, voit le jour en 1995.

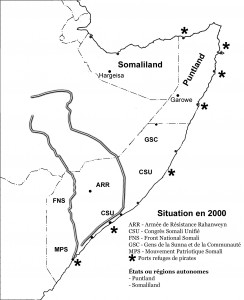

En 1998, le FDSS proclame l’indépendance des deux provinces du nord-est autour des villes de Bossasso – le Bari – et de Galcayo – le Mudug – sous le nom de Puntland, avec pour capitale Garowe. Le FDSS s’auto-dissout et forme la base de la nouvelle administration. Dès sa création, il entre en conflit sur la question des frontières avec le Somaliland à qui il conteste les deux provinces Darod. Cette indépendance du Mudug n’est pas du goût de nombreux Hawiye qui y vivent dans le sud et ne veulent pas d’une administration tenue par des Darod Majerteen. Le Puntland est dirigé par les politiciens du FDSS et les commerçants qui les soutiennent. Une quinzaine de hawilad locales fusionnent pour créer Amal Express – dominée par des Darod Dulbahante – qui participe à la mise en place de la nouvelle administration. Les premières années du Puntland sont secouées par les luttes pour le partage du pouvoir entre Majerteen, Dulbahante et Warsangali. Le pouvoir politique est le domaine réservé des Majerteen dont deux lignages s’affrontent pour avoir l’hégémonie. Finalement, le lignage des nomades et guerriers l’emporte sur son concurrent qui domine le port de Bossasso. Cette victoire politique porte Abdullah Yusuf, fondateur du FDSS, à la présidence. Pendant son mandat, l’État devient le principal employeur avec environ 7000 fonctionnaires dont plus de 4500 dans les forces armées et policières. Celles-ci sont issues des groupes armés du FDSS et des différentes milices qui sont progressivement démantelées. Les salaires de ces fonctionnaires représentent près de 90 % des dépenses du nouvel État. Le discours officiel du gouvernement du Puntland est qu’il ne désire pas rester un État indépendant mais aspire à une Somalie réunifiée.

Dans les régions du centre et du sud qu’elle contrôlent, les factions Aïdid et Mahdi du CSU proclament ensemble l’Administration Régionale du Benadir, avec le soutien de l’Italie et de l’Égypte. Une partie du Mouvement Patriotique Somali (MPS) proclame un Jubbaland indépendant – éphémère – au sud de la Somalie en 1998. Un an après, la débâcle du CSU/Aïdid face à la coalition de militaires éthiopiens et de combattants somali de l’ARR incite ces derniers à instaurer une administration autonome dans la région de Baïdoa entre le Jubba et le Shabele.

Que ce soit au Somaliland, au Puntland ou dans le sud somalien, le processus qui mène à l’indépendance est discuté et établi lors de longues assemblées, appelées shir. Conformément au mode d’organisation sociale traditionnelle des Somali, elles réunissent tous ceux – uniquement des hommes – qui détiennent une once d’autorité morale, sociale, politique ou économique. Lors des shir qui se tiennent dans le Somaliland se retrouvent des anciens, des intellectuels, des notables, des commerçants, des membres de la diaspora, des cadres du MNS, etc. Tous discutent et cherchent à obtenir un consensus sur les conditions et le partage, entre eux, des rôles politiques de chacun dans les futures instances. Un partage du pouvoir, en somme. La guerre civile a montré que tous les shir n’aboutissent pas à un consensus, et que parfois certains s’opposent aux décisions prises. Parfois les armes à la main.

À part dans le Somaliland où l’organisation rapide d’un référendum est prévue pour confirmer le choix de l’indépendance, aucune de ces entités n’aspire à devenir un véritable État indépendant. Elles se veulent des administrations provisoires dans l’attente d’une paix qui les réunirait toutes… Aucune n’est politiquement reconnue au niveau international mais toutes continuent leurs activités économiques… internationales.

Conférences & projets de paix

À Djibouti, s’ouvre en mai 2000 la conférence d’Arta sous le parrainage de diverses organisations internationales et des quelques pays directement impliqués dans une recherche de pacification. La treizième tentative du genre depuis 1991. La création d’un Gouvernement National de Transition (GNT) y est décidée entre les participants. En août, un parlement est mis en place et un président – un Habar Gedir – est élu. Il est un ancien ministre de Barre et considéré proche des islamistes. Ni le Somaliland, ni le Puntland, ni la plupart des organisations alliées du CSU/Aïdid ne participent à ces conférences. Finalement le GNT ne bénéficie d’aucun pouvoir réel et n’existe vraiment qu’hors de Somalie.

Ce n’est qu’en 2002 qu’un groupe de femmes somali, appelé Sixième Clan, réussit à se faire accepter dans les discussions internationales. Leur nom est une manière de s’affirmer, en tant que groupe social spécifique, en référence et face aux cinq autres clans « masculins » (Dir, Isaaq, Darod, Hawiye et Rahanweyn) dont elles sont dépendantes.